何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

私の好きなテレビ番組に「ブラタモリ」がある。その見どころの一つは街の発展に地形が影響していることをタモリさん自身が発見するところである。彼は坂や段差に現れる風景から土地の成り立ちを読み解いていく。旅は地図を横に歩くだけでなく歴史を縦に思いを巡らし、その風景の「稜線」を切り取ることでもある。

種は変化する

「種は変化する」というダーウィンの進化論は、「神の創造した変わらざる種」という世界観に決定的なパラダイムシフトを強いるものだった。ダーウィンは22歳で世界一周の航海をし『ビーグル号航海記』を著した。それは若き日の彼の冒険と進化論に通じる発見の連続に満ちている。そしてその発見は机上の思考からでは得られないリアルな風景から切り取られた科学の稜線だった。

博物学は動植物・鉱物を収集・分類する学問として発達してきた。それは17世紀の大航海時代の侵略と略奪から始まった。18世紀には航海の範囲が地球全体に広がり、収集品の分類が行われるようになった。19世紀になると博物学者みずからが現地に赴き、そこから持ち帰った大量の標本や知見をもとに理論的考察を展開していった。

ダーウィンの進化論の特徴は生物の変異に着目したことである。ダーウィンは変異とその自然淘汰こそが進化を起こす原因であると考えた。彼はその発想をビーグル号の航海で得ている。ガラパゴス諸島で彼はこう記している。「ほんの少しづつへだたっている各島に、それぞれ種を別にし、しかも「属」つまり祖先を同じくする生物たちを創造したその力に対してはさらなる驚きを感じるのだ」と。太平洋上の狭い範囲に点在する10の島々に、本来であれば同じ種が存在するはずであるのが、変異した全く異なる種が島の環境に適応して存在していた。

進化論はダーウィンの意図と離れて、その「弱肉強食」の論理が社会や国家に適用されていく。時代は19世紀末からの帝国主義の時代へと進んでいく。

根拠なき優越感

芥川龍之介が大阪毎日新聞社の海外視察員として中国を訪れたのはダーウィンの航海から90年後の1921年のことだった。当時の中国は1912年の清の滅亡により混乱の中にあった。日本を含む列強が中国での権益を主張し、国民党と共産党が対立し、軍閥が割拠していた。『芥川竜之介紀行文集』は、彼の紀行文をその死後新たに編集したものである。彼はその中の「上海遊記」の冒頭で、「しかし支那の紀行となると、場所その物が下等なのだから、時々は礼節も破らなければ、溌溂たる描写は不可能である」と書いている。彼は中国の歴史や文化にリスペクトをもちながらも、中国人に対する日本人の根拠なき優越感がやがて弱者に対する暴力へと繋がっていく予感を感じとっている。そして現前の市民の貧しさ、売婬、鴉片窟、排日の落書などの中国社会の現状を描き綴っている。その風景は迫りくる戦争への稜線を浮かび上がらせるルポルタージュとなっている。

日本は1931年に満州事変を起こし、翌32年上海事変、満州国の建国と中国侵略を進めていく。

国家組織なり理念なりが脈々と息づいている

ノモンハン事件は1939年に中国・モンゴル国境で日本とソ連の間で起きた軍事衝突である。双方で42,000人の死傷者を出している。そのノモンハンを1994年に訪れたのが村上春樹の『辺境・近境』である。彼はノモンハン事件を題材とした小説『ねじまき鳥クロニクル』を書いている。村上春樹の小説には人間の内面の深く暗い闇をメタファーで表すことが多い。メタファーを通して現実世界と非現実の異界とがシームレスに繋がるのが村上春樹の世界である。『ねじまき鳥クロニクル』では古い井戸が無意識としての暴力のメタファーとして使われている。戦時中に行われた虐殺や撲殺、拷問がノモンハンと東京の古井戸を通して現代に繋がっている。

彼が見たノモンハンの風景は55年前の戦場の風景そのものだった。「あたりには砲弾の破片や、銃弾や、穴が開いた缶詰の缶や、そんなものがところ狭しと散らばっている。(中略)僕はその光景の真っ只中に立って、しばらくのあいだ口もきけなかった」。過去の戦争の痕跡が彼の眼前に広がっている。そして「僕らは日本という平和な「民主国家」の中で、人間としての基本的な権利を保証されて生きているのだと信じている。でもそうなのだろうか?表面を一皮むけば、そこにはやはり以前と同じような密閉された国家組織なり理念なりが脈々と息づいているのではあるまいか」と呟いている。その風景の稜線は翌年の地下鉄サリン事件、阪神淡路大震災という巨大な暴力を予感させるものでもある。

芥川の小説は「細部の稜線だけで世界との関係を示す」手法である。(931夜『侏儒の言葉』)それは旅の風景の中から見えない変動を微分して取り出す作業である。ダーウィンの気付きも、芥川のやるせなさも、村上春樹の憤りも風景の「稜線」を丁寧に切り出したからこそである。

Info

──────────────────────────────

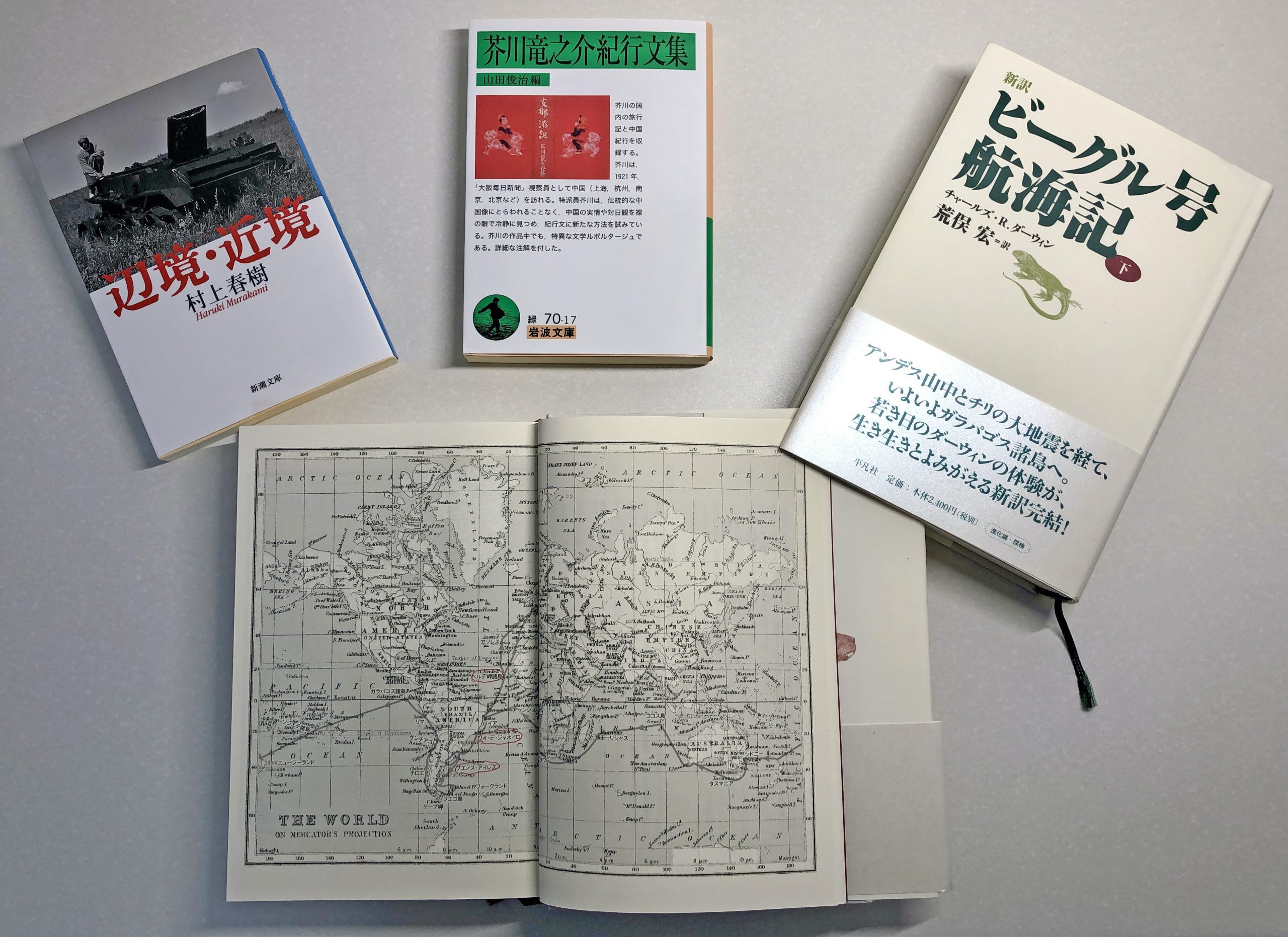

●アイキャッチ画像

∈『ビーグル号航海記 上・下』チャールズ・R・ダーウィン/平凡社

∈『芥川竜之介紀行文集』芥川龍之介/岩波文庫

∈『辺境・近境』村上春樹/新潮文庫

●多読ジム Season06・春

∈選本テーマ:旅する3冊

∈スタジオゆいゆい(渡會眞澄冊師)

∈3冊の関係性(編集思考素):三間連結型

『ビーグル号航海記』→『芥川竜之介紀行文集』→『辺境・近境』

エディスト編集部

編集的先達:松岡正剛

「あいだのコミュニケーター」松原朋子、「進化するMr.オネスティ」上杉公志、「職人肌のレモンガール」梅澤奈央、「レディ・フォト&スーパーマネジャー」後藤由加里、「国語するイシスの至宝」川野貴志、「天性のメディアスター」金宗代副編集長、「諧謔と変節の必殺仕掛人」吉村堅樹編集長。エディスト編集部七人組の顔ぶれ。

方法の学校は、ここしかない。世界で唯一の学校【ISIS co-missionメッセージ 井上麻矢×田中優子】

イシス編集学校アドバイザリーボード ISIS co-missionメンバーより、これから「編集」を学びたいと思っている方へ、ショートメッセージが届きました。なぜ今、編集なのか、イシス編集学校とはなんなのか。イシスチャンネ […]

イシス編集学校で予定されている毎月の活動をご案内する短信「イシスDO-SAY(ドウ-セイ)」。 10月は開講ラッシュの月。基本コース[守]、応用コース[破]、師範代養成コース[花伝所]、技法研鑽コース[遊] […]

【プレスリリース】「思考の武器、表現の食器、発想の楽器」を手に入れる。生成AI時代を生き抜く「編集力」を38の思考の型で鍛える基本コース第56期[守]、10月27日に開講。

株式会社編集工学研究所(本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:安藤昭子)が運営するイシス編集学校は、インターネット上で24時間いつでもどこでも「編集術」を学べる学校として、2000年に開校、25周年を迎えました。 […]

第89回感門之盟「遊撃ブックウェア」(2025年9月20日)が終了した。当日に公開された関連記事の総覧をお送りする。 イシス校舎裏の記者修行【89感門】 文:白川雅敏 本を纏う司会2名の晴れ姿 […]

イシス編集学校のアドバイザリー・ボード「ISIS co-mission」(イシス・コミッション)に名を連ねる9名のコミッション・メンバーたちが、いつどこで何をするのか、編集的活動、耳寄りニュースなど、予定されている動静を […]

コメント

1~3件/3件

2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。

日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。

2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。