何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

ありがとう、蕃山。

現代社会と熊沢蕃山の関係を紐解いた輪読座『三輪物語を読む』が終了した。

東京を春の大雪が襲った日だった。

輪読師・高橋秀元は「蕃山こそが資本主義だ」と、熊沢蕃山を資本主義という見方で語り、最終回をしめた。

今期の輪読座は、蕃山の見方を借りて、現代の経済、学問、政治、環境など、あらゆる課題を考える契機となっていた。

高橋秀元、通称バジラは毎回「今回もおもしろいよ~」と言いながら豪徳寺ISIS館にやってくる。

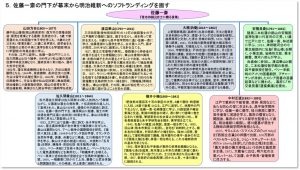

蕃山最終回のために、バジラが用意したのはなんと7枚もの図象だった。枚数はいつもの倍。書かれている“概念曼荼羅”は、3回も書き直したという渾身の作。パソコンがクラッシュするたびに書き直した結果、推敲が進み「いい図象になった」とバジラはご満悦だった。

7枚もの図象。このままでは図象解説だけで最終回が終わってしまう。

バジラに1枚15分で話してくれと依頼をし、タイムキープをしながら図象解説が行われた。「若干」50分の時間超過がありながらも図象解説を終え、大雪にもかかわらず駆け付けた参加者とともに『大学或問』を輪読し『三輪物語を読む』の幕をおろした。

熊沢蕃山は、「ヒト」は良知を発揮することで開発力を持ち、何かを創出できるものだととらえた。

良知を発現させるヒトには、男女も階級の差別もなく、平等に教育を受けることができる。

バジラが言う。「日本人は今こそ蕃山に学ぶべきだ!」。

蕃山は、中江藤樹に学び日本陽明学を確立し、陽明学は佐藤一斎をはじめ、一斎の門下である山田方谷、渡辺崋山、佐久間象山、横井小楠、安積艮斎、大橋訥庵、中村敬宇など多くの志士により広がっていった。

日本陽明学が、幕末から明治維新への新たな時代をつくる運動を進めたといえる。では陽明学を手にした幕末の志士は、なぜ時代を動かそうとしたのか。

佐藤一斎は『言志四録』の中で、どのような方向に学ぶべきかを指す「志」を示した。佐藤一斎は蕃山以降の日本陽明学を代表する一人である。

教育者は知識を教えるのではなく、「志」を教えている、とバジラは語る。

志を持つには「学ぶこと」に徹しろと一斎は言った。志は、自分のおおもとであり、志を持つとは自分自身の根幹を緩めないという覚悟である。

幕末の志士は『言志四録』を読み、自分の良知を求める行動をつづけ、新たな時代の扉を開いていったのだ。その後も、明治中期までは陽明学という泉が枯れることはなかった。

蕃山の志は佐藤一斎に、幕末志士に、そして時を超え、輪読座の一座に受け継がれている。

次回の輪読座は『世阿弥を読む』。2020年4月26日(日)から、イシス20周年記念の講座がはじまる。

衣笠純子

編集的先達:モーリス・ラヴェル。劇団四季元団員で何を歌ってもミュージカルになる特技の持ち主。折れない編集メンタルと無尽蔵の編集体力、編集工学への使命感の三位一体を備える。オリエンタルな魅力で、なぜかイタリア人に愛される、らしい。

夜の深まりに、ひそやかに浮かぶ月。 その光は、松岡正剛が歩んだ「数寄三昧」の余韻を照らし出します。 音とことばに編まれた記憶を、今宵ふたたび呼び覚ますために―― 玄月音夜會、第五夜をひらきます。 夏から秋へ […]

ひとつの音が、夜の深みに沈んでいく。 その余韻を追いかけるように、もうひとつの声が寄り添う。 松岡正剛が愛した「数寄三昧」を偲び、縁ある音楽家を招いてひらく「玄月音夜會」。 第四夜の客人は、邦楽家・西松布咏さんです。 […]

幼な心とワインのマリアージュ ― 酒上夕書斎 第四夕|8月26日(火)16:30~ YouTube LIVE

本を開くたび、知らない景色がひらけていきます。 ときに旅のように遠く、ときに親しい声に導かれるように――。 読書はいつも、新しい道へと私たちを誘います。 「酒上夕書斎(さけのうえのゆうしょさい)」では、石川淳をひもとき、 […]

江戸の編集、蔦重の秘密──田中優子学長「ちえなみき」特別講演映像を公開

江戸の本屋が仕掛けた文化の渦が、いま開かれた。 7月26日、福井県敦賀市の「ちえなみき」で行われた田中優子学長の特別講演には、50名を超える人々が集まりました。 今年の大河ドラマ『べらぼう』の主人公・蔦屋重三郎を軸に、浮 […]

松岡正剛一周忌──音楽と言葉が交差する一夜へ|玄月音夜會 第三夜 オンライン参加受付中

ひとつき、またひとつきと、季節がめぐり── 編集工学者・イシス編集学校校長・松岡正剛がこの世を去って、まもなく一年。 それでも、耳をすませば、どこかで語りかけてくるような声がある。 ことばの向こう、音の奥、ページの余白か […]

コメント

1~3件/3件

2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。

日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。

2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。