何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

男子バスケW杯で日本代表が歴史的大勝利をあげた土曜日。テレビを観ていた子どもに「カーボベルデってなに?」と訊かれてあわてて地図を開くと、アフリカ大陸北西沖に浮かぶ10の島からなる群島だった。かつてポルトガルの植民地だったこの地は人々や言語や文化が入り混じって独自のクレオール社会を形成しているというが、「入り混じる」ことで独特の場をつくり上げているのはイシス編集学校の特徴でもある。そんなイシスがひらく学校説明会も“まぜこぜ”が魅力だ。

9月2日(土)の学校説明会に参加したのは、体育大学に通い合気道に励む4年生、社会人2年目の数学好きな通信系エンジニア、そしてあと5年ほどで再雇用の年齢になるという広報畑の男性の3人だった。大学生は校長松岡正剛の著書を読んでイシスを知り、社会人2年生は知人におもしろい学校があるから行ってみなと紹介され、広報畑の男性は自らWebで見つけたという。

そこにナビゲーターの田中むつみが加わる。田中は長らく出版社で編集に携わり、副編集長、編集長を歴任。現在は独立して出版物の編集を手がける一方、大学でライティングを教えたり、メンタルコーチングのプログラムを提供するなどマルチに活躍するエディターだ。

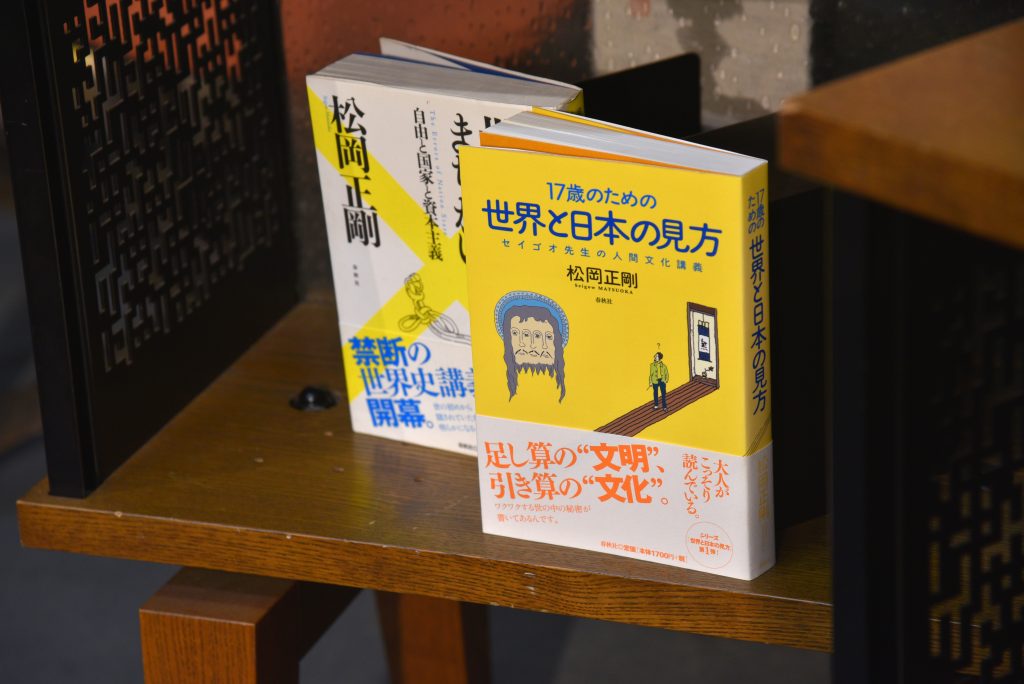

▲(上)大学生がイシスを知るきっかけになったのが『17歳のための世界と日本の見方―セイゴオ先生の人間文化講義』(春秋社)。17歳だけでなく大人たちも夢中で読んでしまう1冊だ。(下)田中が最近編集を手がけた書籍。イシス編集学校の[守]や[破]のコースで学んだ編集術は、仕事に欠かせないものだという。たとえば《編集思考素》や《いじりみよ》を使って著者が言いたい内容を整理したり著者がまだ気づいていない発想を導いたりする、インタビューが必要なときは《インタビュー編集術》をフル活用する、目次立てで《編集思考素》や《分岐》を生かすなど、プロの編集者にとっても編集術は大活躍だ。

▲(上)大学生がイシスを知るきっかけになったのが『17歳のための世界と日本の見方―セイゴオ先生の人間文化講義』(春秋社)。17歳だけでなく大人たちも夢中で読んでしまう1冊だ。(下)田中が最近編集を手がけた書籍。イシス編集学校の[守]や[破]のコースで学んだ編集術は、仕事に欠かせないものだという。たとえば《編集思考素》や《いじりみよ》を使って著者が言いたい内容を整理したり著者がまだ気づいていない発想を導いたりする、インタビューが必要なときは《インタビュー編集術》をフル活用する、目次立てで《編集思考素》や《分岐》を生かすなど、プロの編集者にとっても編集術は大活躍だ。

4人ははじめに自己紹介をした。《見立て》という編集術を使って自分をお菓子に喩える自己紹介で、若きエンジニアはレトロな飴、田中は替わり玉に見立てた。最年長の男性がマカロン、最年少の大学生が歌舞伎揚げに見立てたのはちょっと、いやだいぶ意外。初対面ながら愉快な見立てに場が和む。

たった4人でも、これだけ多様なメンバーに出会えるのがイシス編集学校らしい。しっとりしたマカロンとごりごりの歌舞伎揚げ、この組み合わせはクセになりそうだ。

一般に学校説明会というと、多少のQ&Aタイムや校内見学があっても大半が学校の教育方針や授業内容や入試などの説明を黙って聞いているイメージが湧くかもしれない。だがイシス編集学校の学校説明会の醍醐味は「遊ぶ」こと。偶然おなじ場に集った仲間と一緒に編集ワークで遊びながら、イシス編集学校を体験していただくプログラムが織り交ぜられている。

先ほどのお菓子に《見立て》る自己紹介はひとつめの遊び。さらにコップをさまざまに《言いかえ》てみたり、《編集思考素》という編集術で3つの情報をあれこれ組み合わせるような遊びもある。《ミメロギア》というのも格別な遊びだ。「出席をとる漱石・脈をとる鴎外」「ひややっこの漱石・テリーヌの鴎外」「ロンドンでウジウジ漱石・ベルリンでラブラブ鴎外」のよう2つの事柄の「類似」と「対比」を際立たせてあらたな関係線をつなぐ編集術で、この日はメロンとスイカをお題にミメロギアで遊んだ。

「フォークのメロン・手のスイカ」

「冷蔵庫のメロン・井戸のスイカ」

こんな回答が出てきて、なるほど~!という顔で頷きあう参加者たち。お菓子やコップやスイカで遊んでいるうちに世界の見方が変わっていくという編集ワークのおもしろさは、ぜひ学校説明会で体感していただきたい。

遊んでいるうちに打ち解けて、学校説明会が終わるころには4人が家族のように見えた。むつみ母さんが息子たちとお父さんに感想を尋ねると、次のような言葉が返ってきた。

編集って雑誌の編集とかのイメージだったけれど、コップを見るだけでも編集と関わっているということを実感。編集に対するイメージが変わりました。

(次男みたいな大学4年生)

ふつうの学校教育ではあまりフォーカスされていないことがこの学校にはある。それが魅力的です。

(長男みたいな社会人2年生)

実際にお話を聞いたらここにはなにか絶対に秘密があるなと思った。他のところではディスカッション中心の座学が多いが、実際に対面せずテキストでやり取りすることのおもしろさもありそう。もうやる気満々です!

(一家のお父さん)

半日限りの愉快なむつみ一家は、学校説明会が終わってもしばらく本楼に残って言葉を交わし合ったあと、それぞれの家に帰っていった。

***

夜、地図を開いたあとにカーボベルデのことをすこし調べていると「モラベーザ(morabeza)」という言葉に出会った。「ホスピタリティに関する単語でクレオール語独特の表現」とあった。カーボベルデの人々のなかには植民地時代を生き抜くために醸成されたモラベーザの精神がいまも流れ、見知らぬ人や訪問者をわが家にいるような気分にさせてしまうような雰囲気をもつという。むつみ母さんも、そんな「つもり」の気分にさせてしまうホスピタリティで溢れていた。「つもり」と「ほんと」がまざり合うのが編集なのよと、むつみ母さんなら言うだろう。

息子たちとお父さん、きっとまたイシスで遊びましょう。お母さんも待っています。

▼学校説明会は随時開催!詳細・お申し込みはこちらから。

福井千裕

編集的先達:石牟礼道子。遠投クラス一で女子にも告白されたボーイッシュな少女は、ハーレーに跨り野鍛冶に熱中する一途で涙もろくアツい師範代に成長した。日夜、泥にまみれながら未就学児の発達支援とオーガニックカフェ調理のダブルワークと子育てに奔走中。モットーは、仕事ではなくて志事をする。

【参加者募集】56[守]にも間に合う!10/12(日)本楼エディットツアー

アタマが固い、鈍い、動かない。もうAIには敵わない…と諦める前に、「編集術」を試してみませんか。 10/12(日)14時からの「本楼エディットツアー」では、松岡正剛の編集術を使ったいくつかの編集ワークを体験いただきます。 […]

【田中優子の「酒上夕書斎」】はご存じだろうか?5月に優子学長がはじめた読書系YouTube LIVEで、毎月とっておきの1冊を紹介している。だがオープニングが独特。「まずはひと口飲みますね」と言って赤ワインをゴクリ。本よ […]

10匹の出世魚、ただいま誕生!55[破]出世魚教室名発表【89感門】

イシスの魚はマグロだけじゃない。カワル、メトード、ほたほた・・・ふしぎな魚が泳いでいる。 [守]師範代から[破]師範代へかわるとき、EDITされる教室名を”出世魚”という。55[破]に遊撃する10匹の出世魚 […]

東京は急に秋めいた。朝晩は肌寒いくらいだ。ちょっと温もりがほしいとき、お茶やカフェオレ、ホットワインで温まるのもいいが「先達文庫」もオススメだ。 55[守]師範代に贈られた先達文庫は計18冊。感門之盟で手渡 […]

【参加者募集】とっておきのお茶×読書×編集体験!9/13「本楼共茶会」コールドブリューベリーモヒート茶篇

9月13日(土)、松岡正剛プロデュースのブックサロンスペース「本楼」にて、お茶×読書×編集で参加者のみなさまを意外な世界へお連れする「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)を開催します。7度目となる今回は「コールドブリュー […]

コメント

1~3件/3件

2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。

日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。

2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。