何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

とびきりの読書社会到来の夢を見る。

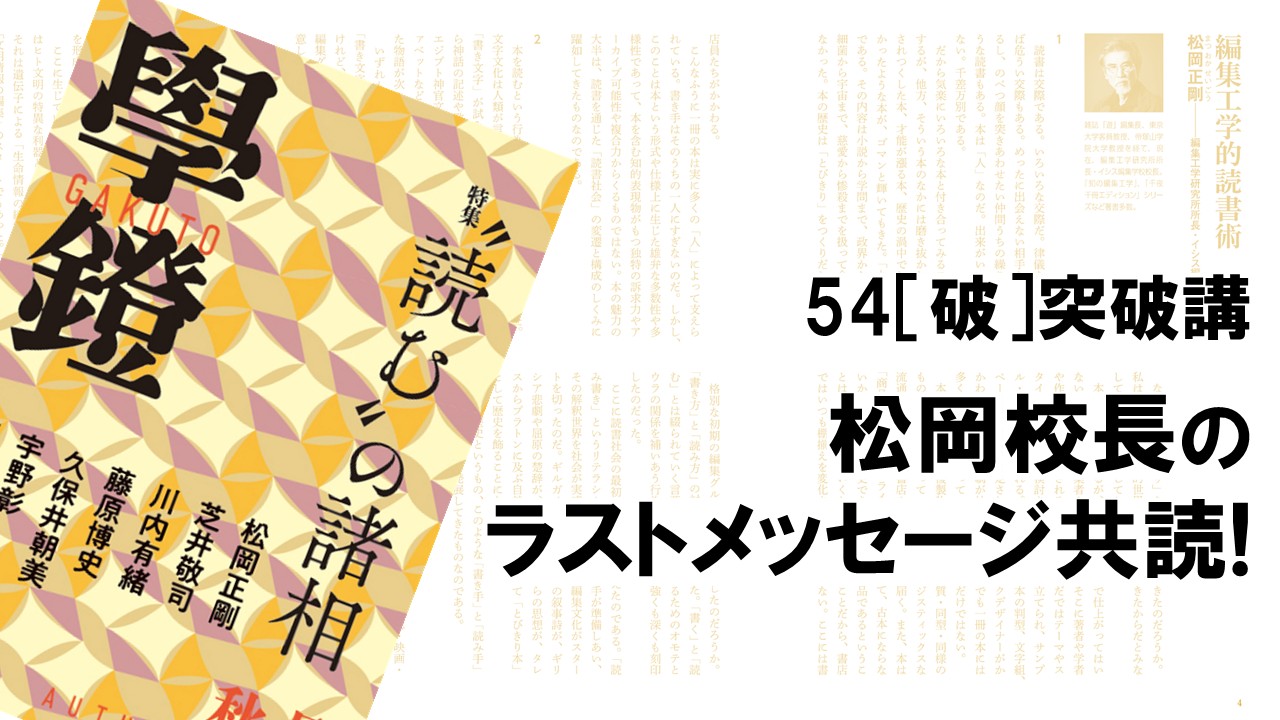

54[破]開講を2週間後に控えた「突破講」でのことです。[破]に登板する師範代研鑚であるこの会は毎期更新をかけていくのですが、54[破]は、「編集工学的読書術」を実践したい。それは、松岡正剛校長が『学鐙』に寄せた遺稿のタイトルであり、校長が師範代に託したラストメッセージでもありました。

54[破]のみならず全イシスで、「編集工学的読書術」の理解を深め、ともにとびきりの読書社会の実現に向かいたいとの願いを込め、ここで、「突破講」の模様を伝えつつ校長のラストメッセージを共読してまいりましょう(囲み内の引用は各章第1段落。章番号・ページ数は丸善雄松堂刊『学鐙』より)。

1 読書は交際である。いろいろな交際だ。律儀な交際もあれば危うい交際もある。めったに出会えない相手との交際もあるし、のべつ顔を突きあわせたい仲間うちの繰り言を聞くような読書もある。本は「人」なのだ。出来がいいとはかぎらない。千差万別である。

(p. 4上段1~5行目)

「読書は交際」とは松岡校長がつねづね私たちに伝えてきたこと。いろいろな人がいるようにいろいろな本がある、としたうえで、本の歴史の中には「とびきり」本というものがある、と言います。ギルガメシュやホメロスの叙事詩、ギリシア悲劇や屈原の楚辞、孔子や諸子百家たちの思想、タレスからプラトンに及ぶ自然哲学が例として挙げられます。

このような「とびきり」をつくりだせた理由は、読書を通じた「読書社会」の変遷と構成のしくみにあるだろうと仮説を立てています。「読書社会」とはどういうものなのでしょうか。

2 本を読むという行為は文字文化の確立とともに始まった。文字文化は人類が言葉を操るようになってからずっとのち、「書き文字」が試みられて公用化してからのことで、そこから神話の記述や歌謡の記録にさまざまな工夫が試みられた。エジプト神官文字、楔形文字、中国表意文字、地中海アルファベットなどが登場し、各地の人々の想像と記憶を組み上げた物語が次々に生まれていった。

(p. 5上段9~15行目)

物事の本質を語るとき、アーキタイプ(原型)にまで戻って考える校長モードが炸裂する章です。「読書」の原型にさかのぼり、「読書社会」初期に、エジプト神官文字や楔形文字をつくった“編集グループ”が用意したものに思いを馳せていきます。

それは、「書く」と「読む」が、綴られたものの意味を理解するオモテとウラの関係を補いあう行為となるような工夫であり、そうした「『書き手』と『読み手』の相互編集作用」が読書の歴史を発展させてきたのだろう、と。

つづく第3章では、前章の「相互編集作用」を受け、私たち方法学徒には馴染み深い「編集」の考え方が綴られています。編集工学における「編集」とは、遺伝子による「生命情報の編集」から、言語と文字による「文明情報の編集」までを網羅しています。タンパク質を読む情報編集は、「意味」を読む情報編集力へと広がっていったのでした。

4 文明情報の編集は、「書くこと」と「読むこと」を際限なく組み合わせていくことによって充実していった。書き手が読み手となり、読み手が書き手となり、これらを多彩なエディターシップのはたらきがつなぎ、学問誌や機関誌や文芸誌などが、さまざまなジャンルの専門性を深めた。

(p. 6上段15~19行目)

「書く」と「読む」。第4章は、この組み合わせによってしか文明情報は発展していかないことを、例をつぎつぎに挙げ読み手に訴えかけてきます。

言語文化におけるグラマーの変遷をはじめとして、古代中世ではアウグスティヌスや紫式部やシェイクスピアが、近代ではディケンズや漱石やヘミングウェイが時代ごとの編集の結実の例として連打されていきます。そのようにして読書社会の変遷を綴った上で、最後に自問自答するのです。

あらためて強調しておきたいことは、いろいろあるが、いちばん重視すべきことは、われわれにはいまだ「本」と「読書行為」に関するディープラーニングができていないのではないかということかもしれない。(中略)

何とかしたいと思いこの二〇年でイシス編集学校の積み重ねを通して八〇〇人以上の編集師範代を送り出してきた。次世代が「とびきり」をめざした読書社会の再構築に向かってもらえることを期待する。(前半:p. 6下段最終行~p. 7上段3行目、後半:p. 7下段3~6行目)

ディープラーニングできていない例として、アレキサンドリア図書館やライプニッツのアルス・コンビナトリアという試みが十分に理解されていないこと、さらに、西洋的二分法のロジックと東洋的なアナロジックが融合されていないこと、を挙げていきます。

そして最後の最後に松岡校長は、この課題に取り組むための方法「編集工学的読書術」を師範代にビルトインした、と明かすのです。

このエッセイで、松岡校長は「本は『人』なのだ」と書きました。それに先立って、千夜千冊ハンス・ブルーメンベルク『世界の読解可能性』では、「世界は本である」と断じてこうつづけています。

そうだとしたら、世界を〝書く〟こととその世界を〝読む〟ことのあいだには、それなりのエクリチュールの幅広い連環領域があるはずで、それをメタフォリカルな時空が埋めているのである。そうであるのなら、世界を〝読む〟ことは世界を新たに〝書く〟ことでもあったわけである。

(1519夜 ハンス・ブルーメンベルク『世界の読解可能性』)

「世界を読む」は「世界を書く」にもつながっている。そうだとすれば、世界の表象である本を「読む」だけでなく、「書く」ことにも取り組む[破]の編集稽古は、「編集工学的読書術」の実践そのものなのです。

54[破]師範代たちは、学衆とともに出立する「編集工学的読書術」の旅に向け、突破講を経て師範とともに開講準備をかさねています。イシス編集学徒のみなさん、松岡校長が目論んだ、「とびきり」の読書社会の再構築へ、いざ。

◆學鐙 2024年秋号(Vo.121 No.3)

雑 誌:A5サイズ/64頁/季刊(3、6、9、12月発行)/雑誌コード02447

発売日:2024年9月5日

価 格:250円(税込) ※冊子版、電子版とも

https://yushodo.maruzen.co.jp/corp/gakuto/

白川雅敏

編集的先達:柴田元幸。イシス砂漠を~はぁるばぁると白川らくだがゆきました~ 家族から「あなたはらくだよ」と言われ、自身を「らくだ」に戯画化し、渾名が定着。編集ロードをキャメル、ダンドリ番長。

ISIS now 遊撃するブックウェア●伍のドク:石井梨香師範【89感門】

伍のドク:九天玄氣組プロジェクト Qten Genki Book『九』刊行など 「ISIS now 遊撃するブックウェア」(第89回感門之盟)、コーナーを締める最後のドクは、九州の地、イシス編集学校九州支所 […]

ISIS now 遊撃するブックウェア●肆のドク:仁禮洋子編集長【89感門】

肆のドク:ほんのれんラジオ/多読アレゴリア「ほんのれんクラブ」 「ISIS now 遊撃するブックウェア」(第89回感門之盟)、つづいての登場は、多読アレゴリアにもクラブ進出を果たした、ポッドキャスト「ほん […]

ISIS now 遊撃するブックウェア●参のドク:大音美弥子冊匠【89感門】

参のドク:多読アレゴリア 多読アレゴリアは、身体や終活、音楽、子ども、そして千夜や大河など、多様なテーマや本をもとに編集を進めるイシス独自のクラブ活動。「ISIS now 遊撃するブックウェア」(第89回感 […]

ISIS now 遊撃するブックウェア●弐のドク:太田香保総匠【89感門】

弐のドク:『世界のほうがおもしろすぎた──ゴースト・イン・ザ・ブックス』『Birds』 「ISIS now 遊撃するブックウェア」(第89回感門之盟)で2番目に登場したのは、松岡正剛校長の火を誰よりも苛烈に […]

ISIS now 遊撃するブックウェア●壱のドク:寺平賢司さん【89感門】

壱のドク:『百書繚乱』と千夜千冊絶筆篇 初っ端に放たれたのは、松岡校長の一周忌に合わせて刊行された『百書繚乱』(アルテスパブリッシング)、担当編集を務めた松岡正剛事務所の寺平賢司さんがまき散ら […]

コメント

1~3件/3件

2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。

日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。

2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。