何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

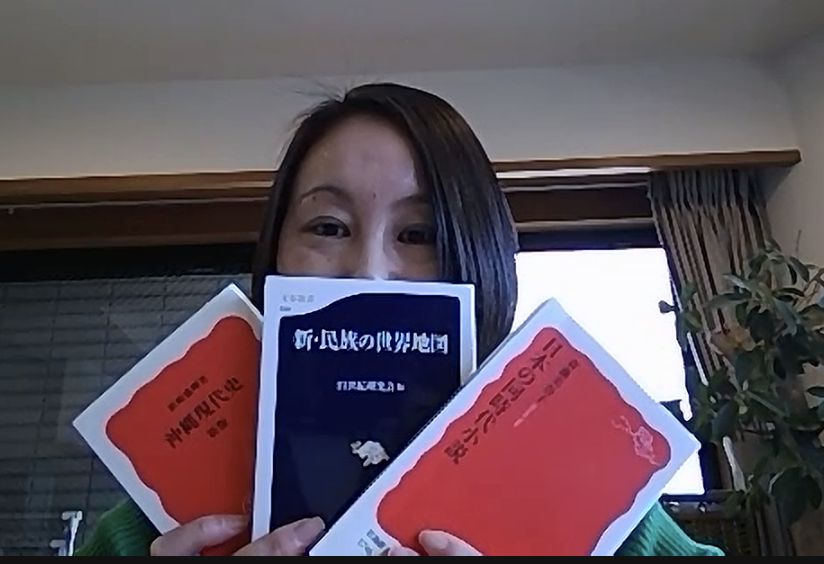

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

今期、3度目の[破]に向かったのは川上有鹿さん。50[守]での師範代経験も踏まえ、どうやって走破したのか。突破直後のインタビューをお届けします

受講に向け、川上さんはMyルールを2つ設けました。1つ目は「回答に必ず[守]の型を用いること」。毎回の回答で振り返ると、【見立て】と【対比】が頻出し、それ以外では【アーキタイプ】、【プロトタイプ】、【らしさ】、といった型もよく用いました。

この【見立て】がインタビュー時にも活かされました。名字に「川」がつき、50[守]の教室名が、「カッパらくらく教室」だった川上さん、[守][破]の過程を子どもの遊びで見立てます。まず[守]を、石遊びになぞらえました。

石を集めて、積んだり投げたり。時には、石をプレゼントと見立てて、色を塗る、磨く、そしてストーリーにしてみたり。こんな遊びには[守]で学ぶ情報の集め方、分け方、視点を変える、伝える、といった編集術がちりばめられています。

[守]では編集の基礎となる型を、師範代と共に1つ1つ学んでいきます。対して、[破]では、[守]の型を活かして、本の情報や自分史を要約すること、物語を作ることなど、より実践的な編集に向かいます。その様子を、今度は河原全体での遊びと見立てました。

[破]では急に自由度が高くなります。河原一帯を指さした師範代が「どうぞ遊んでよいですよ」と宣言する感じです。川の歴史を要約したり、川と遊んできた自分の歴史(自分史)を作ったり、河童の伝承から物語を創作したりと、より幅広い遊び方をしていきます。

「もう出尽くした…」と行き詰まったところから、新たな可能性を発見していくのが編集です。

この川上さんの突破力を生んだのが、Myルールの2つ目、「最大文字数で埋め尽くす」でした。制限45-50字なら50字、これを全回答で行いました。一文字たりとも譲れない、というこだわりが、さらなる探求の原動力となったのです。実際の回答をお借りして説明します。

例)本を要約するお題から抜粋:「45-50字でまとめよ」

実は途中で寝ていたようだ。夢と現実の間に起きたことも、発明に活かしていたのかもしれません。(45字)

あと5字埋めたい。ここから、こだわりの推敲です。

実はちょこちょこ寝落ちしていたようなのだ。夢と現実のアイダに起きたことも発明に活かしていたとしたら?(50字)

「パズルのピースを埋めたい」という人の性(さが)が、何度も推敲する意欲を刺激してくれました。その推敲に用いた方法は、下記です。

1)言い換え

2)オノマトペ

3)メッセージの修正

4)句読点編集

「どちらがよい文か」という前後比較よりも、その【対比】過程で見えてくる、自身が伝えたかったことへの気づきを重視しました。今回の変更で言えば、読者に問いかけるモードに変わり、問いを共有しようという自身の意図が顕れてきました。こうした小さな変更こそが、別様の可能性を開いていくのです。

川上さんは、3度目の[破]でも、まだまだ新しい発見があったそうです。その1つが、クロニクル編集術の自分史作成でした。なんと、過去3度の自分史がいずれも異なったものになったとのこと。

例えば3歳の頃の川遊びで、自分史75文字を作る場合。実際は、川上さんの記憶にないエピソードだったため、当時の写真を見ながら書きました。

仕事が忙しくてめったに遊んでくれなかった父と山へ行く。1日中、一緒に川遊びをしてくれたことが嬉しくてたまらなかった。恐かった川がこの日から好きになる。(75文字)

「実」の記録から導き出した仮説を、「本当にそうだった」という体で書くうちに、ホントもウソもないまぜの「虚」の記憶が発露してきました。

クロニクル編集術では、ここから課題本の中の歴史と自分史を重ねます。過去3度のうち、1度目が『沖縄現代史』(櫻澤 誠著、中央新書 )、2度目が『新・民族の世界地図』(21世紀研究会編集、文藝春秋)を課題本としたところ、沖縄らしさ、民族らしさが自分史に見えたそう。そして、3度目は、『日本の同時代小説』(斎藤 美奈子、岩波新書)と重ねたことで、この75文字のように、自分史が物語らしくなっていきました。

どういう部分に感情が動くのか、何が好きなのか… 「虚」の物語作りが「私らしさ」を発見することにもつながりました。このアウトプットしたものの中に発見があるということが、[破]のもう一つの編集術、物語編集術でも起きました。

ある作者の本を何冊か読んでいくと、なんとなく「らしさ」(癖)が見えてきますよね。私は、物語という虚世界の悪を描くとき、内向きの闘争を描こうとするようです。一般的には外向きの闘争を描くことが多いでしょうけど、逆をいく。また内向きかぁ、と自分でも呆れるほど。

「私の作品」に「私らしさ」を教えてもらった川上さん、これから作る物語も、外向きと内向きの【対比】を行いながら紡いでいくことでしょう。

[破]の講座は大変という声を聞きます。それを3度も受講された川上さんに、その乗り越え方についてお聞きしました。

[破]で苦しいのは、自分の方法の引き出しが少ないなぁ、と凹むことです。「固定概念」や「私」という枠に囚われると、新たな発見が生まれにくい。ここで足を止めないためにも、Myルールを決めたらまずはやってみること。そして、師範代の指南を受けて、頭の中の思わぬところに光が当たるのを感じてみること。こうして、私は進んできました。

日常のふとした瞬間によぎる子どものころの思い出は、掬えず流れていきます。川上さんは、この記憶の限界を、写真からたぐり寄せることで打破しました。そして、「虚」の記憶も推論することができる、すなわち「自分史は記録こみの記憶だ」と喝破しました。[破]は「虚」の世界への入口です。受講を迷うみなさん、Myルールをもって、どうぞ走破されることをお待ちしています。

文 遠藤健史(52[守]師範)

◎第52期[破]応用コース◎

川上有鹿さん 過去のイシス講座受講歴の一部

師範代歴

50[守]カッパらくらく教室 師範代

[破]受講歴

29破 月代蔵前教室

47破 八客想亭教室

51破 カタルトシズル教室

イシス編集学校 [守]チーム

編集学校の原風景であり稽古の原郷となる[守]。初めてイシス編集学校と出会う学衆と歩みつづける学匠、番匠、師範、ときどき師範代のチーム。鯉は竜になるか。

花伝所の指導陣が教えてくれた。「自信をもって守へ送り出せる師範代です」と。鍛え抜かれた11名の花伝生と7名の再登板、合計18教室が誕生。自由編集状態へ焦がれる師範代たちと171名の学衆の想いが相互に混じり合い、お題・ […]

これまで松岡正剛校長から服装については何も言われたことがない、と少し照れた顔の着物姿の林頭は、イシス編集学校のために日も夜もついでラウンジを駆け回る3人を本棚劇場に招いた。林頭の手には手書きの色紙が掲げられている。 &n […]

週刊キンダイvol.018 〜編集という大海に、糸を垂らして~

海に舟を出すこと。それは「週刊キンダイ」を始めたときの心持ちと重なる。釣れるかどうかはわからない。だが、竿を握り、ただ糸を落とす。その一投がすべてを変える。 全ては、この一言から始まった。 […]

55[守]で初めて師範を務めた内村放と青井隼人。2人の編集道に[守]学匠の鈴木康代と番匠・阿曽祐子が迫る連載「師範 The談」の最終回はイシスの今後へと話題は広がった。[離]への挑戦や学びを止めない姿勢。さらに話題は松 […]

目が印象的だった。半年前の第86回感門之盟、[破]の出世魚教室名発表で司会を務めたときのことだ。司会にコールされた師範代は緊張の面持ちで、目も合わせぬまま壇上にあがる。真ん中に立ち、すっと顔を上げて、画面を見つめる。ま […]

コメント

1~3件/3件

2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。

日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。

2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。