何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

「子どもにこそ編集を!」

イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、

「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。

子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。

子供たちの遊びを、海よりも広い心で受け止める方法の奮闘記。

教育新聞1月1付、1月3日付に掲載された松岡正剛校長の年頭インタビューを読む。

インタビュー終盤、先生への具体的なアドバイスを求められ、校長はこのように語っている。

「ちょっと面白い子どもとか、はみ出た子どもとか、大胆な子どもとか、そういうものをグローバル基準に匹敵するぐらいの価値基準で評価してあげないといけない。やはり、クリエイティブな価値基準を日本独自に用意した方がいいと思いますね。」(1月9日付1面『情報とは何か、考えてみよう。それがAI時代のスキルを身につけるスタートになる』)

6年にわたるホームエデュケーションを通してモヤモヤと感じていた、今の学校システムの「不足」が明確に言語化されていて、新聞を持つ手に力が入った。さまざまな書籍や評論にあたってきたが、意外なことに「評価の言葉」について触れられている言説はめったにない。

長男(12)は小2までは授業やテストを受けていた。育つとともに「はみ出している」ことがくっきりしてきたゆえに、小3以降は徐々に離れ、折々に「自由な研究」を提出している。

学期の終わりになると、先生から通知表について「申し訳ないですが、学校の課題をしていないため評価できませんので、斜線とさせていただきます。ご了承願います」と連絡がある。

斜線が並ぶ通知表を始めて見た時、つながりを持ち続けるためにあえて目をつぶっていた学校というシステムの本質を見てしまった気がした。所見の欄には血の通ったコメントを書いてくださってはいたものの、記号の不在は冷え冷えとした無言のメッセージを発していた。

「テオリアでは神や自然を観相し、プラクシスでは人間の行為の全般を

考え、ポイエーシスでは詩人や職人の表現技術を問題にする。」

子どもたちのテオリア(思考)、プラクティス(実践)、ポイエーシス(制作)を下支えするのが、周りによる「評価」である。

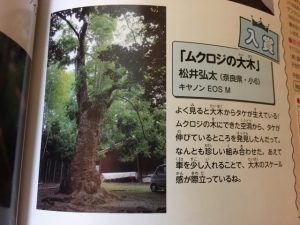

学校の「テストを受けていなければ評価できない」という論理を崩すことは難しかった。そこで、雑誌の『子供の科学』の写真投稿コーナーへの応募をすすめてみた。編集部による寸評は、時に長男が意図していないことまで言及していることがあった。長男は「狙ってはいなかったんだけどね」とつぶやきつつ、ほかの写真へのコメントも読み、考えるようになった。

世界観を更新していくうえで必要な、「他者の見方」を受け入れる素地はできているとわかり、少しホッとする。

4年生の2学期からは理科の項目だけ評価がつくようになった。が、内容に変化はなく、高学年になると、長男は次第に通知表をもらってもすぐには開かなくなってきた。

関心がなくなったのではなく、離れることでより深く考えるようになったらしい。

6年生の半ばになると、こんな言葉が飛び出すようになった。

・テストを受けていなければ評価できないなら、どうして理科の項目だけ<よくできた>をつけられるのだろう。

・できていないことは、ぜんぶ<がんばろう>でいいと思う。

編集かあさんの一人として、このままスルーして卒業を迎えてしまってはいけないのではと感じ、先生がたと話し合う場を作ることにした。

校長の言葉を「地」、長男自身の言葉を「図」としてひきながら、いい評価がほしいのではなく、インタースコアをあきらめない態度を子どもに見せてほしいということを学校側に伝える。後日、「他の先生と検討した結果、レポートから国語の力なども計れそうなので、付けられるところは付けていきたいと思っています」という返答があった。

我が家の「自由な研究」は教室や廊下に貼り出されている。町で偶然会ったクラスメイトのお母さんに「うちの子、マツイ君の『野菜しんぶん』、なんだかおもしろいって言ってました」と声をかけられたことがある。

子どもたちにはコンヴィヴィアルな評価の芽が備わっているのだ。

私が12年前に、イシス編集学校を「これだ!」と感じた要素の一つが、卒門表や感門表の存在だった。

通知表は、期を称え、未来にむけて鼓舞する格別なツールであり、メディアであり、メッセージである。自主的に卒門表めいたものを一人ひとりにむけて作る先生も、少数ながらいらっしゃることは知っている。

大人たちが少しの勇気さえ出せば、学校というシステムの中でも「評価の言葉」を新たにすることは不可能ではない。必ず、「ちょっと面白い」子どもたちのテオリア・プラクティス・ポイエーシスと、少し先の日本は変わっていくと確信している。

◆リンク

「松岡正剛さんに聞く(上) 読書力低下の深層」

『教育新聞』2020年1月1日

「松岡正剛さんに聞く(下) AI時代への備え」

『教育新聞』2020年1月3日

松井 路代

編集的先達:中島敦。2007年生の長男と独自のホームエデュケーション。オペラ好きの夫、小学生の娘と奈良在住の主婦。離では典離、物語講座では冠綴賞というイシスの二冠王。野望は子ども編集学校と小説家デビュー。

編集かあさんvol.56 読むこと、書くことの自由を妨げない指南というスタイル【田中優子学長講演】

8月2日、第73回全国作文教育研究大会(主催:日本作文の会)で、イシス編集学校の田中優子学長による講演が行われた。 講演のテーマは、『書くこと・読むことの自由を妨げない指南とは』。聴衆は、全国から集まった、作文教育に […]

編集かあさんvol.55 愛知で考えたこと〜秘密基地と擬き力

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん) たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

【Archive】編集かあさんコレクション「月日星々」2025/8/25更新

「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る、編集かあさんシリーズ。 庭で、街で、部屋で、本棚の前で、 子供たちの遊びを、海よりも広い心で受け止める方法の奮闘記。 2025年8月25日更新 【Arch […]

編集かあさんvol.53 社会の縁側で飛び跳ねる【82感門】DAY2

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩み […]

コメント

1~3件/3件

2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。

日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。

2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。