何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

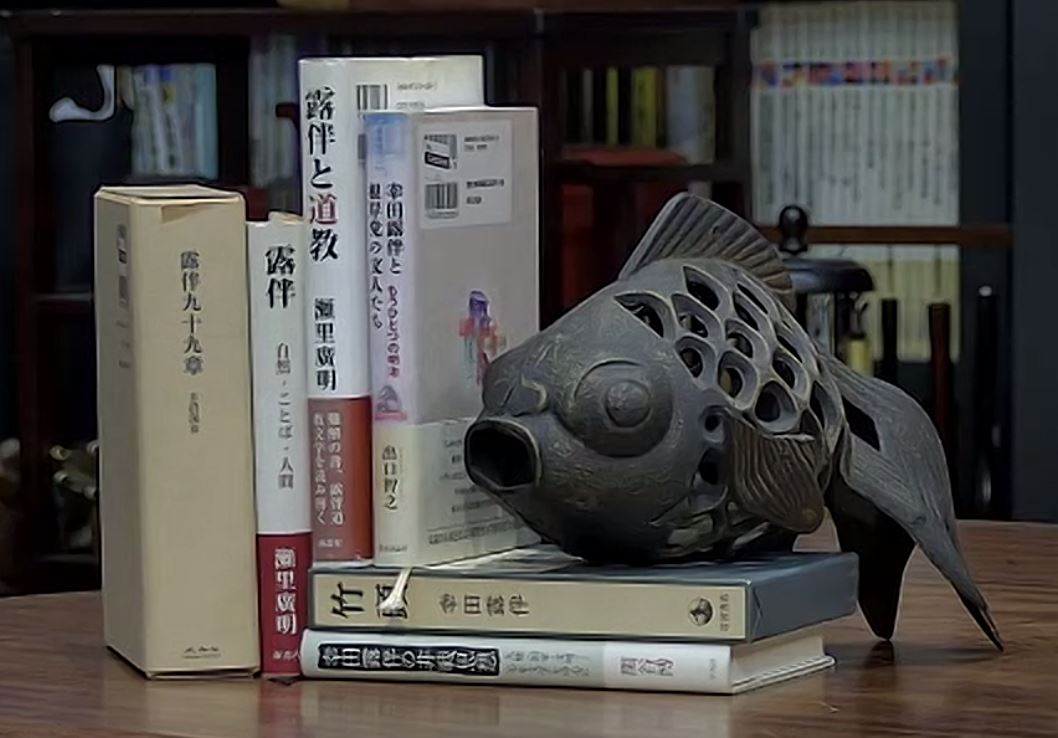

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

2023年夏の甲子園、8月23日の決勝戦で慶応義塾高校が優勝した。107年ぶりの快挙である。1916年(大正5年)の優勝時、明治から昭和初期の文人・幸田露伴(1867~1947)は数え50歳の現役作家。3年後の1919年には史伝『運命』を上梓している。豪徳寺の編集工学研究所で、輪読座「幸田露伴を読む」第五輪が8月24日に開催された。図象を駆使しながら講師役を務める輪読師・高橋秀元の来楼が遅れたため、一時間遅れの14時からスタート。いつもの宿題確認はパスし、座衆の学ぶカマエを試すように、いきなり解説が始まった。今回、イントロダクションで紹介された『快楽論』と、露伴の弟で日本の歴史学者である幸田成友(1973~1954)をレポートする。

露伴は人間進化と精神向上の原理を追求し続け『努力論』を執筆したことが有名であるが、一対のセットとなる『快楽論』を1915年(大正4年)にかけて雑誌に連載していた。侮るなかれ、単なる動物的で肉体的に溺れる快楽にフォーカスしたモノではない。人間向上の原理としての快楽である。露伴は動物が快楽と思わないモノに対しても人間が快楽と捉えている大きな溝に注意を向け、そこに人間の本質があると発見したのだ。物差しの基準を変え、未知へ遊出していく快楽、対象への見方の相転移が起こって恋に落ちるような快楽である。

次に高橋は幸田成友の重要性について語り始めた。20世紀に評価されておらず、21世紀になってスポットライトを浴び初めている歴史学者だ。明治政府は近代国家であるヨーロッパの仲間入りをするために、彼らと共通の基盤となるランケが用意した世界史のフォーマットを使って自国の歴史本を用意する必要があった。その制作に成友が関わっていたのだ。

いつの時代も国家の存在条件として、自らの歴史を文字として表現し、書物などのメディアを通じて見せる必要がある。アーキタイプを辿れば、大化の改新の後に漢文で書かれた『日本書紀』が制作され、唐や新羅に送られたことで、日本は中国や朝鮮とは別の国として主張することができた。しかし『日本書紀』では近代国家として主張する分には足りない。政府の命を受けた成友は世界史共通フォーマットから外れ、独自の日本フォーマットを構築しようとした。露伴も弟の歴史制作の方法に刺激を受けて物語を執筆していたのだ。兄弟の共振関係が、幸田露伴の物語に大きな影響を与えていた。

イントロダクションの後、本格的な図象解説が行われ、座衆達は高橋から届く声に耳を傾けた。次回の第六輪は9月24日(日)。輪読座ではアーカイブによる視聴がいつでも可能だ。門戸は常時、誰にでも開かれている。幸田露伴の先見性に関心を持たれた方はコチラをクリックいただきたい。

畑本ヒロノブ

編集的先達:エドワード・ワディ・サイード。あらゆるイシスのイベントやブックフェアに出張先からも現れる次世代編集ロボ畑本。モンスターになりたい、博覧強記になりたいと公言して、自らの編集機械のメンテナンスに日々余念がない。電機業界から建設業界へ転身した土木系エンジニア。

<汁講レポート>角川武蔵野ミュージアム訪問で味わう(55[守]つきもの三昧教室)

「せっかくの遠出だから、角川武蔵野ミュージアムに行ってみよう」 イシス編集学校の55期基本コース[守]の最後のお祭り的なイベント・第89回感門之盟が9月20日(土)に行われていました。私が師範代を務める「つきもの三昧教 […]

<速報>ピッチングマシーンのボールのように飛びながら世界を認識する/55[破]突破講

「クロニクル編集の稽古を通じて、家族との関係性が変わった」 ISIS co-missionメンバーであり、文化人類学者・今福龍太さんが登場した9月27日の第180回伝習座が終わった翌日、55[破]応用コースに登板する師 […]

<速報>43[花]花伝敢談儀:千夜千冊エディション『少年の憂鬱』の図解レポート

「「つもり」と「ほんと」を分けちゃだめ」 8月に入るとともに大型の台風9号が本州近くの関東に接近しました。暴風雨は遠ざかりましたが、猛暑の影が忍び寄っていますね。気温の上昇とともに、イシス編集学校の編集コーチ養成コース […]

<速報>「いったん死んでよみがえること」物語編集術レクチャー54[破]破天講

「神話が足りない」 5月も終盤へと向かい、6月の梅雨の時期に入ろうとしていますね。日本国際博覧会協会(万博協会)が大阪・関西万博の5月23日の一般来場者数(速報値)が約13万9千人だったと発表しました。開幕日の約12万 […]

「言葉の学校であるが、イメージについて語りたい」 4月末からのゴールデンウイークが終わり、初夏に向けて最高気温も上昇中です。フィクションでの枢機卿たちの思惑を描く『教皇選挙』が上映されて架空の教皇が選出されていました […]

コメント

1~3件/3件

2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。

日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。

2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。