何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

松岡正剛はぶっちぎりの「編」の人であり、とびっきりに「変」な人だった。松岡さん自身、「『あいつは変だった』と言われれば本望」(朝日新聞 連載「人生の贈りもの」)と言い残している。

松岡さんとの最後の会話も、やっぱり変だった。開口一番に「そろそろ金ちゃんの時代なんじゃない」ときた。不意を突くナックルボールに、ぼくはぽかんとしてしまった。バットを振ることさえ、ままならなかった。何かしら返事をしてその場を取り繕ったとは思うけれど、松岡さんは少し浮かない顔をしているように見えた。

あるいはその表情は「強烈なスピードで言い替えをおこしなさい、そうでないとおまえの日常の危機など脱去できない」(1175夜『無門関』無門慧開)と発破をかけているようだった。

松岡さんはいつも人をよく見ている。松岡さんとの会話は、お題(Q)と編集(E)のインタースコアだ。ぼくはこのスリリングな言語ゲーム(833夜 『論理哲学論考』ヴィトゲンシュタイン)が大好きだった。

では、あの時ぼくは、どうやってスイングすればよかったのか。いま思えば、そんなに難しく考えることはなかった。「代将ですからね!」と胸を張って切り返せばよかったのだ。松岡さんはそれを待っていたはずである。そして、「代将」に託したいことを問えばよかったのだ。

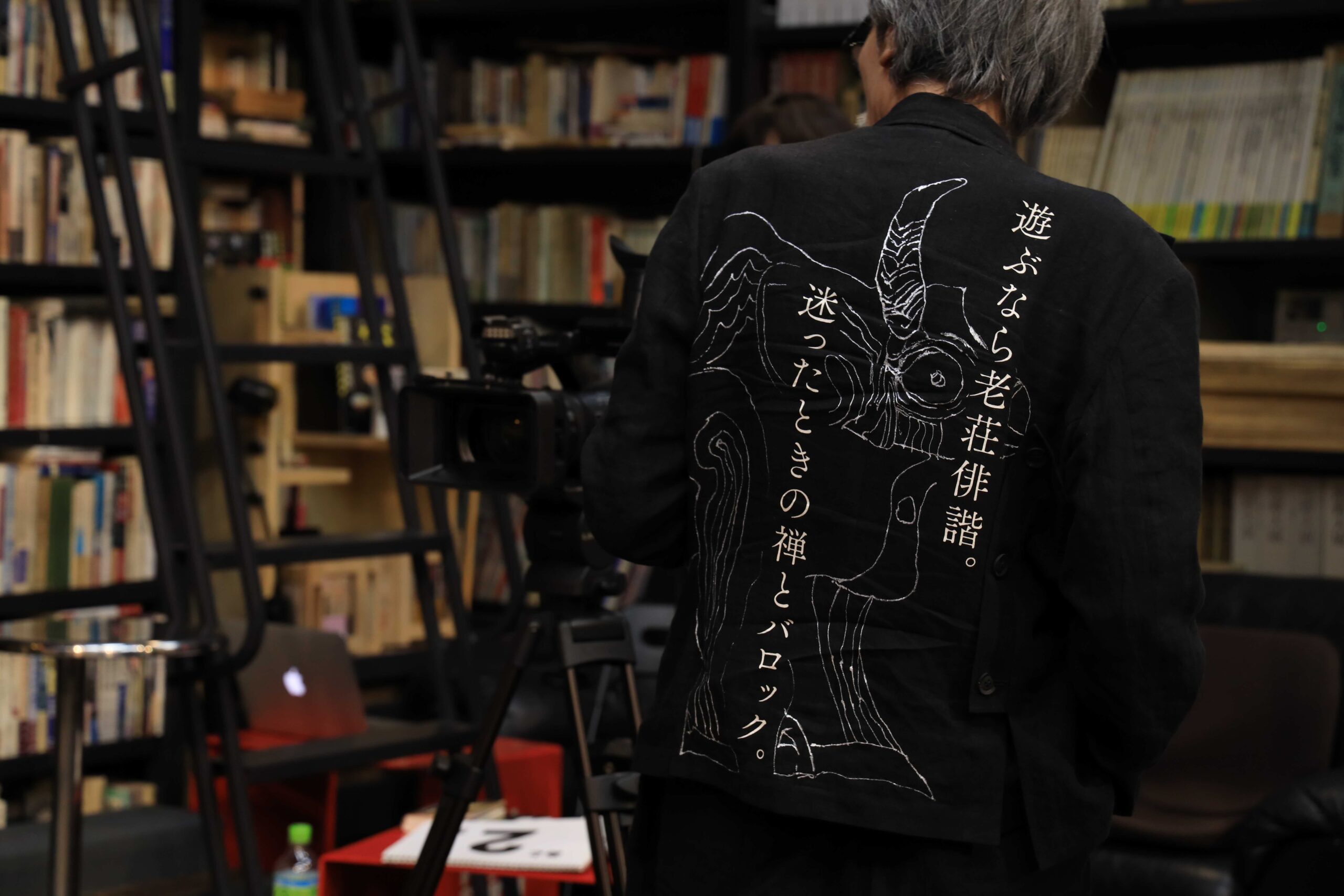

「代将」は松岡さんが金宗代に名づけた編集学校のロール名。「”代”は時代の代であり、”将”は『将(まさ)に』『只今』だからね」と話してくれたことを今になって思い出す。写真は後藤由加里。

話題は自然と松岡さんの体調の話にうつった。「ついにオシッコも自分できなくなっちゃってね」とぽつぽつ話し始めた。他方、ぼくのアタマの中では第二打席のアナウンスがこだまする。ヒットは打てなくても、今度こそはせめてボールにバットを当てたい。いや、ボールに当たらなくてもいいから、フルスイングしたい。

松岡さんは続ける。「尿道に管が通してあって、おちんちんにキャップをしていてね」。千夜千冊1844夜『腸と脳』で綴っていた例のあの話である。けれど、その話しぶりに深刻さは微塵もなく、「これはヤバいところまできちゃったね」と少年のようにむしろ嬉しそうに話すところが松岡さんっぽかった。

ともかくも、なんと次の話のテーマは「おちんちんにキャップ」ときた。これはヤバい。ヤバすぎる。すぐさまぼくは「おちんちん」と「キャップ」のセイゴオエピソードを求めて、超速で脳内アーカイヴを駆けずりまわった。

最初に浮かんだのは、ヘルメスのおちんちんの話だ。ダビデ像などの小さいおちんちんとは違って、ヘルメスのおちんちんは勃起して描かれることが多いと千夜千冊に書かれていたのを読んだ(1782夜 『世界と反世界』 ハインリッヒ・ロムバッハ)。よし、これでいこうか。しかし、この話には肝心の「キャップ」がついていない。これで一応はバットを振ることはできるが、どうせ空振りだろう。もうちょっとだけ、粘ろう。

とはいえ、松岡さんの投げたボールは、もう、すぐそばまで迫っている。まだボールを見失ってはいないが、もはや、おちんちんというボールを追いかけているのか、それとも、自分の強く握りしめているグリップがおちんちんなのか、もうわけがわからなくなるような混沌とした状態に陥っていた。

まさに「ピッチング・マシーンの比喩」(1267夜『ホワイトヘッドの哲学』中村昇)の中に迷い込んでしまったようなそんな気分だった。

もうここまでかと諦めかけたその時、あるセリフが胸の奥に響いたような気がした。「セイゴオちゃんもしなよぉ〜」である。これは『雑品屋セイゴオ』(春秋社)の一節だ。

松岡さんの本を被写体にした映像詩「冊影帖」の第二弾『雑品屋セイゴオ』篇は、実はぼくが朗読を担当させてもらった。その収録では松岡さんのディレクションを受けながら、「セイゴオちゃんもしなよぉ〜」をいろんな声で、いろんな発声方法で何度も繰り返し録音した。そのうち、松岡さんとマイクを握り合って一緒になってデュオしたりもした。そんなこんなで、このセリフは強烈な印象をもってぼくのアタマとカラダに刻み込まれていた。

「冊影帖」は松岡正剛の本の宇宙=ビブリオコズムを、写真家・川本聖哉さんが撮りおろした特別企画。第二弾『雑品屋セイゴオ』は金宗代が朗読を担当した。収録中、松岡さんは、金の悪戦苦闘を楽しそうに眺めていた。収録後には「これで金ちゃんも一皮剥けたかな」とニコニコしていた。

話はこうだ。松岡さんは小学生の時、近所のモッちゃんに「セイゴオちゃんもしなよぉ〜」と言われて、おちんちんに万年筆の黒いキャップを嵌めたのだ。いやいや、より正確にはセイゴオちゃんはモッちゃんに黒いキャップを強引に嵌められたのだった。そして、ポン! とキャップを引き抜いて、二人の少年はゲラゲラと笑いこけたのだそうだ。ポン! これはまさに「おちんちんにキャップ」。よしよし、これならいける。

けれども、自分でも意外だったけれど、ぼくは土壇場のところでこの”黒いキャップ”を引っさげた。なんとなく、モッちゃんの話を持ち出すのは、あまりに安全圏すぎると感じたのだと思う。いかなる場合でも松岡さんは安心安全が大嫌いだ。際どくて、危うくて、フラジャイルで、不思議で、未知の方に突き進むことをめっぽう好んだ。

「ヤバいところまできちゃったね」と、はにかむ松岡さんに対して、悩みに悩んだぼくの口が咄嗟に発した言葉は「それって、LGBTQ+ですね」だった。無我夢中のフルスイングだった。すると、松岡さんはしゃがれ声で「そう、そう、そう、そう、そう。Qプラス、その通り」と言って、大喜びしていた。

だが、結局のところ、ぼくと松岡さんの最後の会話は「おちんちんにキャップ」だった。はたしてこれでよかったのだろうか。ほんの数分の出来事だったが、確かにかけがえのない一抹の白熱になった。だからこそ、こうやってぼくなりに「スローカーブを、もう一球」(609夜)を綴ってみたくもなった。

ぼくにとって、松岡さんは編集の王であり、それと同時に「変襲」の魔王だった。松岡さんは日常茶飯事や雑談にもしこたま変襲を仕込んでいた。「遊」も『全宇宙誌』も『情報の歴史』も千夜千冊も編集学校もエディットタウンも近江アルスも、まさしく世の中に対する大いなる変襲だったのではないだろうか。

でも、変襲といったって、それは奇を衒ったり、突飛なことやおバカなことをするのでは、もちろんない。そうではなくて、「よくよく練られた逸脱」(980夜『グレン・グールド著作集』)であって、デモンストレーション(demonstration)になっていなければならない。そこに隠れている内なるモンスター(monster)を外に(de)暴いてみせる方法だ。

今となっては、これをいかに引き受けるかが、ぼくの代将としての、編集工学者としての一つのミッションだと思っている。

およそ1年前に開催されたイシス編集学校・第82回感門之盟のテーマが「EDIT DEMONSTRATION」だった。タブロイドの表紙をめくると見開きカラーで「EDEN6」と題された6つの編集ディレクションが現れる。①編集は与件から生まれる ②編集はよくよく練られた逸脱に向かう ③編集は新しい意味や価値を生む方向に向かう ④編集は可能性を増やす方向に向かう ⑤編集は人や場を生き生きさせる方向に向かう ⑥編集はものごとを前に進める方向に向かう。デザインは穂積晴明。

ところで、松岡さんの訃報がリリースされた前日は、年に一度のスタージョンムーン(Sturgeon Moon/チョウザメ月)だったらしい。ルナティックな松岡さんらしい。そこで松岡さんの忌月にちなんで『ルナティックス』(中公文庫)の「葉月」(8月)の章をめくってみると、扉の裏側にはこんなエピグラフが飾られていた。

月は名うての泥棒だ。

あの青っ白い火を太陽からひったくる。

―――――――シェイクスピア

これを読んで二つ思い出したことがある。一つは、松岡さんがことあるごとに「盗めよ、さらば与えられん!」と繰り返していたことだ。もう一つは松岡さんのフェチエッセイ「月球儀」(『雑品屋セイゴオ』収録)の一節である。「どうして月がお好きなんですか?」と山際淳司から問われた松岡さんがこう答える。

太陽って野暮じゃないですか。

月は裏側も見せませんからね。

―――――――松岡正剛

シェイクスピアと松岡正剛。まったく偶然に隣合わせた二人の”月報”だが、こうして並べてみると、これは「芸を盗む芸」のお手本のようにも思えてくる。こんなふうに埋もれた編集芸の秘宝秘仏はまだまだザックザックいくらでも隠されているはずだ。

もはや誰も、松岡正剛に追いつくことはできないし、今後、第二、第三の松岡正剛が現れることもないだろうけれど、松岡さんは莫大な編集遺産を残してくれた。しかもそこは、泥棒も怪盗も盗賊も海賊も大歓迎の奇巌城だ。

「人間というもの、古来このかた、『盗む』か『探す』か、この2つのことだけをやってきたのではないか」(117夜『奇巌城』ルブラン)。

大編集時代はむしろこれから始まろうとしている。冒頭の「金ちゃんの時代」とはまさにそのことだったのだ。しかし、しかしだ。「月の裏側」までも覗き込もうとする”編集ど根性”なきものにその資格はない。

盗めよ、さらば与えられん! それな!

アイキャッチ画像:撮影 後藤由加里

金 宗 代 QUIM JONG DAE

編集的先達:宮崎滔天

最年少《典離》以来、幻のNARASIA3、近大DONDEN、多読ジム、KADOKAWAエディットタウンと数々のプロジェクトを牽引。先鋭的な編集センスをもつエディスト副編集長。

photo: yukari goto

「杉浦康平を読む」読了式の続報をお届けします。 先月、山田細香さんが最優秀賞&学長賞のダブル受賞を果たしたニュースはすでにエディストしました。ですが、授賞の舞台はそれだけにとどまりません。方源(穂積晴明)賞、武蔵美・杉浦 […]

【全文掲載】最優秀賞&学長賞W受賞は山田細香 多読SP「杉浦康平を読む」

満面の笑みで、ガッツポーズ! 世界陸上のワンシーンではない。 2025年9月14日に開催された多読スペシャル第6弾「杉浦康平を読む」の読了式で山田細香さんが最優秀賞&学長賞をダブル受賞した際の一幕だ。 山田さんの […]

ISIS co-missionミーティング開催! テーマは世界読書奥義伝[離]

本日、ISIS co-missionミーティングが開催され、イシス編集学校のアドバイザリーボードが豪徳寺・本楼に集結した。 メンバーは、田中優子学長(法政大学名誉教授、江戸文化研究者)をはじめ、井上麻矢氏(劇団こまつ座代 […]

11月は別典祭へいこう! 二日限りの編集別天地? 【11/23-24開催】

2025年11月23日(日)・24日(月・祝)、イシスの新しいお祭「別典祭」(べってんさい)を開催します。 場所は編集工学研究所ブックサロンスペース「本楼」、主催は多読アレゴリア。ですが、多読アレゴリアのメンバーでなくて […]

【2025秋募集★多読アレゴリア】「別典祭」ダイダイ大開催!!!! イシスの新しいお祭り?

読書の秋はアレゴリア。イシス編集学校とっておきのブッククラブ「多読アレゴリア」2025年秋シーズンの募集がスタートします。秋シーズンの会員期間は2025年9月1日(月)から12月21日(日)です。 秋シーズ […]

コメント

1~3件/3件

2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。

日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。

2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。