何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

松岡正剛いわく《読書はコラボレーション》。読書は著者との対話でもあり、読み手同士で読みを重ねあってもいい。これを具現化する新しい書評スタイル――1冊の本を3分割し、3人それぞれで読み解く「3× REVIEWS」。

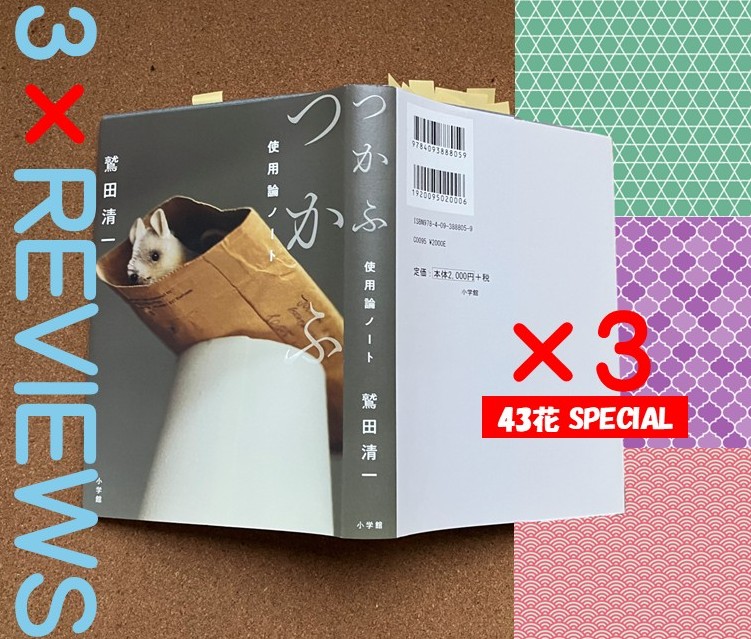

今回は3月に行われた第86回感門之盟「EDIT SPIRAL」にて、42[花]指導陣に贈られた花伝選書『つかふ 使用論ノート』を取り上げる。選者であるISIS花伝所の田中晶子所長いわく、「言葉は時空を超える究極の型。一語の遍歴にみえる相互の感応、支えあいこそ “日本という方法” ではないか」。

43[花]で新ロールを担う3人のそれぞれのヨミトキを重ねたい。

●●●『つかふ 使用論ノート』×3×REVIEWS 〜43[花]SPECIAL〜

●境界を摩耗し、思惑を削る

はじめに 使い、使われて

Ⅰ 「つかふ」の原型

Ⅱ 技倆――《用の美》から《器用仕事》へ

「つかふ」は、「使ふ」だけでなく「仕ふ」も「遣ふ」もある。様々な「つかふ」のなかで、トップバッターの古谷奈々は、何に着目したのだろう。

●つかいつかわれ、生きた場をうむ

Ⅲ 使用の過剰――「使える」ということ

Ⅳ 「つかふ」の諸相(スケッチ)

古谷は使用の繰り返しの先に「道具の身体化」をみた。それはまるで、「型」の身体化のようでもある。では2番手の大濱朋子は、その身体化を何につなげたのか。

●わからないまま、持ち続ける

Ⅴ 使用の両極

おわりに

あとがき

大濱は「使う/使われる」の関係を生きた場につなげた。3番手の角山祥道はあらめて「つかふ」を俯瞰する。「つかふ」という方法が、私たちに示す南とは。

『つかふ 使用論ノート』

鷲田清一/小学館/2021年1月19日/2,000円(税別)

■目次

はじめに 使い、使われて

Ⅰ 「つかふ」の原型

Ⅱ 技倆――《用の美》から《器用仕事》へ

Ⅲ 使用の過剰――「使える」ということ

Ⅳ 「つかふ」の諸相(スケッチ)

Ⅴ 使用の両極

おわりに

あとがき

■著者Profile

鷲田 清一(わしだ きよかず)

1949年、京都生まれ。哲学者。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得。大阪大学教授・総長、京都市立芸術大学理事・学長等を歴任した。京都コンサートホール館長に就任。2015年より朝日新聞1面にて、古今東西の多彩な言葉を届けるコラム「折々のことば」を連載中。主な著書には『分散する理性』『モードの迷路』『「聴く」ことの力』『「ぐずぐず」の理由』『顔の現象学』『メルロ=ポンティ 可塑性』『〈弱さ〉のちから』『「待つ」ということ』『哲学の使い方』『しんがりの思想』などがある。

●●●3× REVIEWS(三分割書評)を終えて

「つかふ」とは「慣れる」を加減できること。便利ツールでは使い方の探求に向かえない。予測変換機能に依存すれば、言葉を捉え直せない。

新しいロールに向かう三人は言葉を使って指導する。これまでの記憶を想起し、別の何かと関連づけて、新たな見方や方法をつかむ。それを場に投じ、指導陣の共有知にする。第43期[花伝所]の使用論ノートづくりが進んでいる。(古谷奈々)

イシス編集学校 [花伝]チーム

編集的先達:世阿弥。花伝所の指導陣は更新し続ける編集的挑戦者。方法日本をベースに「師範代(編集コーチ)になる」へと入伝生を導く。指導はすこぶる手厚く、行きつ戻りつ重層的に編集をかけ合う。さしかかりすべては花伝の奥義となる。所長、花目付、花伝師範、錬成師範で構成されるコレクティブブレインのチーム。

3000を超える記事の中から、イシス編集学校の目利きである当期の師範が「宝物」を発掘し、みなさんにお届けする過去記事レビュー。今回は、編集学校の根幹をなす方法「アナロジー」で発掘! この秋[離]に進む、4人の花伝錬成師 […]

纏うものが変われば、見るものも変わる。師範を纏うと、何がみえるのか。43[花]で今期初めて師範をつとめた、錬成師範・新坂彩子の編集道を、37[花]同期でもある錬成師範・中村裕美が探る。 ――なぜイシス編集学 […]

おにぎりも、お茶漬けも、たらこスパゲッティーも、海苔を添えると美味しくなる。焼き海苔なら色鮮やかにして香りがたつ。感門表授与での師範代メッセージで、55[守]ヤキノリ微塵教室の辻志穂師範代は、卒門を越えた学衆たちにこう問 […]

ここはやっぱり自分の原点のひとつだな。 2024年の秋、イシス編集学校25周年の感門之盟を言祝ぐ「番期同門祭」で司会を務めた久野美奈子は、改めて、そのことを反芻していた。編集の仲間たちとの再会が、編集学校が自分の核で […]

「物語を書きたくて入ったんじゃない……」 52[破]の物語編集術では、霧の中でもがきつづけた彼女。だが、困難な時ほど、めっぽう強い。不足を編集エンジンにできるからだ。彼女の名前は、55[守]カエル・スイッチ教室師範代、 […]

コメント

1~3件/3件

2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。

日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。

2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。