何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

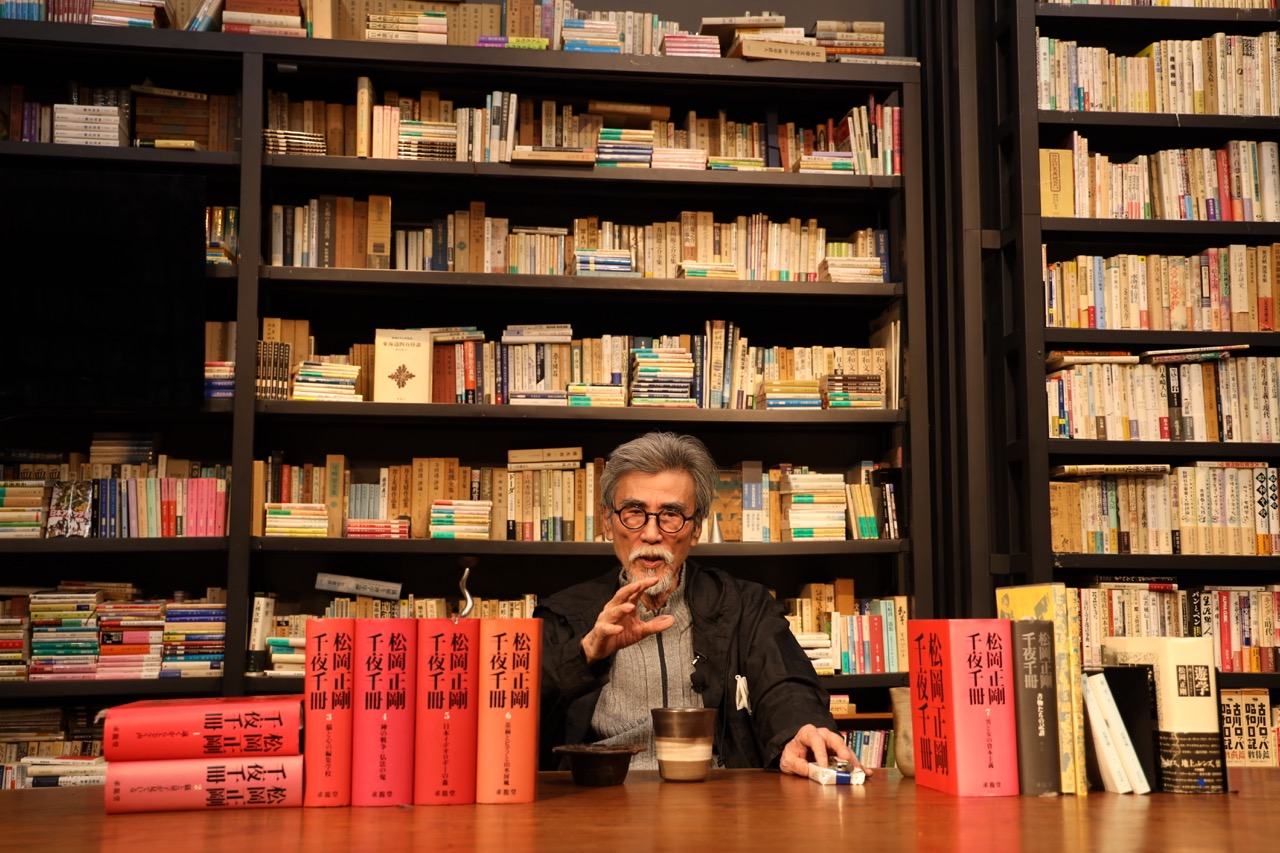

セイゴオ先生のライフワーク『情報の歴史』のレクチャー・シリーズに招かれた時のことだ。赤堤にある編集工学研究所の「本楼」の壁面を天井まで埋め尽くす6万冊の蔵書群につい見とれてしまい、「もう講演時間ですよ」と主催者側に拉致された。講義では「戦争の世紀をどう読み解くか」をテーマに、危機の年となった一九三八年を「松岡版年表」を聴講者と参照しつつ、第二次世界大戦の起点をどこに求めるべきか、ノモンハン事件や張鼓峰事件を検証した。“知の館”の主は、翌月、惜しまれながら逝ってしまった。

講義前の至福のときが忘れられず、休憩時間にも珈琲カップを片手に書棚を経めぐった。選り抜いた本の群れに囲まれながら送った人生のなんと豊饒だったことか。松岡正剛というひとが手がけた仕事では、書籍を主人公に据えた空間デザインがとりわけ好きだった。鉄を喰らう人々を造形した小松左京の『日本アパッチ族』、古書を売買するピカレスク小説をものした梶山季之の『せどり男爵数寄譚』、政局を陰で動かす明治の女を記録した鳥居民の『横浜富貴楼お倉』、講談の主題にもなった荻生徂徠の『政談』、戦時に大興安嶺探検を敢行した今西錦司の『自然学の提唱』——稀代の読書人は、既存のジャンルの壁など軽々と跳び超えて読み尽くし、豊かな土壌から養分を吸い取り『千夜千冊』は花開いた。

蒸し暑い都会の夏を逃れて箱根のホテルで数日を過ごしたことがあった。一歩足を踏み入れただけで“セイゴオ・デザイン”だと分かった。天井が高く、書棚をゆったりと設えた意匠が心地いい。だが、白眉は松丸本舗だろう。関西での仕事を早々に切り上げ、少し早めの新幹線に飛び乗れば、オアゾ四階の松丸本舗の閉店前に滑り込める。書棚に並ぶ本の選択も分類も知的で洗練されていた。各界で知られる読書家の書斎をそっくり移したコーナーは秀逸だった。なかでも心奪われたのは資生堂の福原義春さんの書斎だった。そのひとの書棚の隅にひっそりと置かれた石光眞清の『城下の人』四部作。それを見つけた時の鮮烈な思いは忘れ難い。熊本城下に生まれ陸軍士官になった石光は、極東に忍び寄る帝政ロシアの影に危機感を抱き、栄達を捨てて「露探」に身をやつしロシアの国境に赴いた。明治の青年の清冽な生きざまに心惹かれたのだろう。

この松丸本舗は惜しまれながら三年ばかりで姿を消してしまい、松岡正剛さんもよほど悔しかったとみえ、書店の追悼録を自ら編んで、私も寄稿を求められた。松丸本舗がなければ、福原義春さんのもう一つの素顔を知る機会はなかったと思う。松丸本舗に続いて各地の書店も一つまたひとつと姿を消しつつある。セイゴオ先生の死とともに松丸本舗の精神は遠景に過ぎ去っていく。甦れ、“精神の王国”よ。

外交ジャーナリスト・作家 手嶋龍一

手嶋龍一

NHK政治部記者として官邸、外務省で外交・安全保障政策を担当。ワシントン支局長を8年間務める。2005年にNHKから独立。「日本初のインテリジェンス小説」と評される『ウルトラ・ダラー』(新潮社)を発表。姉妹篇の『スギハラ・サバイバル』と共に50万部を超すベストセラーに。『外交敗戦』『ブラックスワン降臨』(マガジンハウス)、『鳴かずのカッコウ』(小学館)など著書多数。

コメント

1~3件/3件

2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。

日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。

2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。