何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

飴はアメちゃん、茄子はなすび、お味噌汁はおつい。おさない頃はそんなふうに言っていた。方言の音色に出会うとドロップのように口にして、舌でころがしたくなる。とくに、秋田民話をもとにした松谷みよ子さんの『茂吉のねこ』は、どの文を暗唱してもすてきだった。

なんちのりぎょに けいとくじ

さいちくりんの いちがんけい

とうやのばずに ていていこぼし

ふるみのふるがさふるつづら

あっちゃぶんぐら

こっちゃぶんぐら

どんどんどん

通じるような、通じないようなことばが、面白かったのだろう。

だが高校に入ると、通じることばだけが欲しくなった。社会に出たら、インターネット検索で勝てる言葉に夢中になった。じきに日本語の誤使用にびくびくするようになって、ことば遊びをするような気分とはお別れしてしまった。

そんな生きざまから、たくさんのことばがこぼれ落ちて失われていったのだと思う。

私は2年前に、ISIS編集学校に入門した。「守」「破」「遊」のお題に回答し、その回答に指南がくるという日々をとおして、消えたおさな心やことばの音色の一つひとつを拾い直している。

最近は、回答を指南する師範代の養成所、ISIS花伝所の41期を修了したばかりだ。その間際のこと、松岡正剛校長の『ことば漬』を読んで要約図解を手描きするお題が出された。

師範代の学びの面白さは、編集術をつかったことばの交わし合いにある。人と人とのあいだで起こることばの相互作用を編集工学的にみつめ、テキスト上で互いに発見的に語り合う方法を集中的にならう。

だから、『ことば漬』要約図解のお題も、「語り合うための字と絵」であることが肝心となる。方法はいろいろあり、通じることばも通じないことばもつかってよい。花のつぼみのような秘めた語りも、しろがねの剣のような丁々発止の語りも歓迎される。ここでは、知識の多少や絵図の巧拙はとわれない。その絶対自由があるからこそ、類推や仮説に富んだことば遊び・絵あそびが広がっていく。

実際、ISIS花伝所の修了式で披露された要約図解は25人25色だった。多彩なじいじいもんもん(字字紋紋)を共読して編集的に語り合うという、楽しい時間を味わうことができた。

ここからは、私の回答をチラリとお見せしたい。

■松岡正剛 千夜千冊エディション『ことば漬』角川ソフィア文庫

『ことば漬』には、ことばの背景や日本語の感覚をめぐる40本の千夜千冊が再編集されている。松岡正剛の魅力的なことばの源郷、思考や編集のプロセス、編集工学の原点となった著者や本の案内が語呂合わせのように組み合わさっていて、ことばを扱う人の必読書だ。

本書のなかでも、小池清治『日本語はいかにつくられたか?』の千夜は、私のなかでかたりことりと揺れ続けている。たとえばこの文章。

言葉は文字をともなって生まれたのではなく、あとからできあがった文字表現システムが過去の言葉を”食べていった”のだ。

その文字表現システムは集団やコミュニティではなく、文明のエンジンや文化の陶冶がつくりだした。

『ことば漬』p192より

これはつまり……。過去の言葉を”食べる”ことをサボっていると、いまの文字表現システムが色褪せて、それをつくりだした文明や文化もなかったことになっていく、と読むことができるのではないか。

読後の私は、いつのまにか清少納言の食べた削り氷と向かい合っていた。その氷山のような言語資源が、目の前でぽたぽたと溶けてなくなってしまうようなイメージを抱き、背筋が寒くなったのだ。

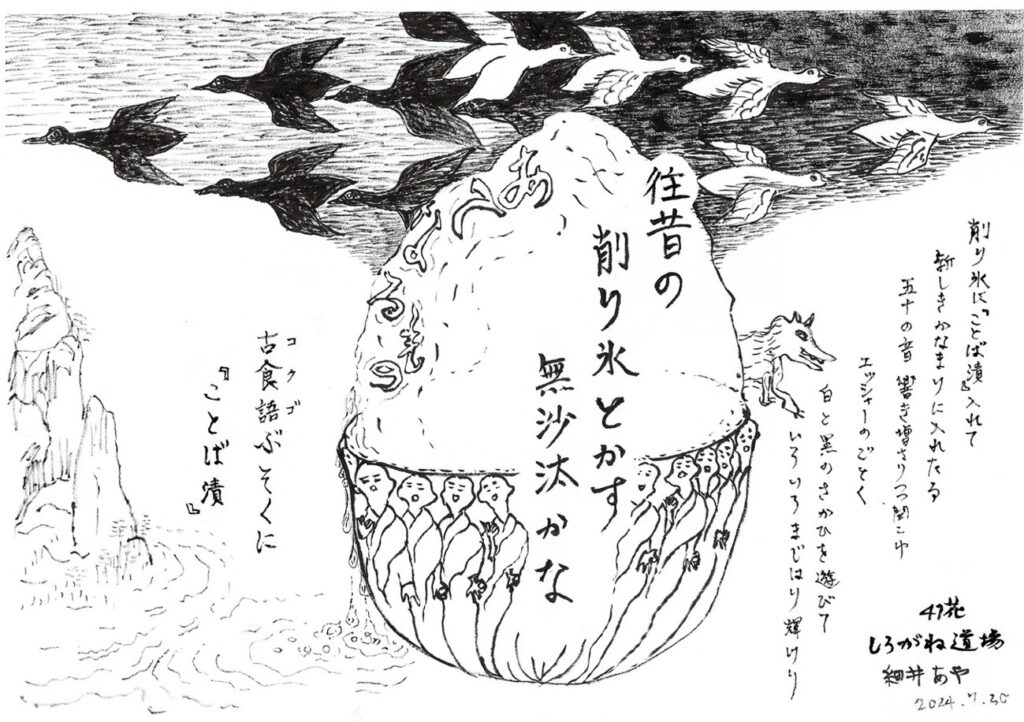

■タイトル:「古食語(コクゴ)ぶそくに『ことば漬』」

図解で擬いた作品:清少納言『枕草子』(995〜1004年頃)、作者未詳『宇津保物語』(970〜999年頃)、作者未詳『栄花物語』(1028〜1037年頃)、M.C.エッシャー『Day and Night』(1938年)。

この図解に託したのは、同時代に生きるよりも古いことばを探訪し、古典文芸や古語をもっと食んでいこう、という気持ちだ。

世界の言語史からみても、日本人が奈良と平安の時代に、漢字(表意文字)から仮名(表音文字)をつくったことは画期的だった。

漢文で書かれた『日本書紀』(720年)から漢字仮名まじり表記の『古今和歌集』(905年)への歴史的変遷があったために、日本語は「をかし」「すさび」「もののあはれ」「はかなし」「いろごのみ」といった感性表現をウマミとするようになった。

また、いまのような日本語の発音の仕組みができた歴史的次元の奥には、空海がいる。読経する中世の真言宗の僧たちによって、「五十音図」や「いろは歌」がつくられたというのもなかなかだった。

日本文化の解読にはボーカリゼーションの変遷を見ることが欠かせない。日本文化にはたえず「声」が響いていたのである。

『ことば漬』p232より

だからあんなにも、ことばの音色や音読に魅せられたこどもだったのかもしれない。

私は『ことば漬』によって、日本文化の「声」と数十年ぶりの再会を果たしたのだ。もう誤使用をおそれずに、ことばに遊び、そっと口にしたり書いたり描いたりしていこうと思う。

『ことば漬』は、あまづら(甘葛)のような本だ。

読めば、食べ慣れない古典や古語をおやつ感覚でつまめるようになるし、和歌や俳句の日本的文芸術にも分け入ってみたくなる。

ぜひ多くの人に”食べて”いただきたい。

文 細井あや(41花放伝生)

アイキャッチ 中村裕美(錬成師範)

【第41期[ISIS花伝所]関連記事】

イシス編集学校 [花伝]チーム

編集的先達:世阿弥。花伝所の指導陣は更新し続ける編集的挑戦者。方法日本をベースに「師範代(編集コーチ)になる」へと入伝生を導く。指導はすこぶる手厚く、行きつ戻りつ重層的に編集をかけ合う。さしかかりすべては花伝の奥義となる。所長、花目付、花伝師範、錬成師範で構成されるコレクティブブレインのチーム。

3000を超える記事の中から、イシス編集学校の目利きである当期の師範が「宝物」を発掘し、みなさんにお届けする過去記事レビュー。今回は、編集学校の根幹をなす方法「アナロジー」で発掘! この秋[離]に進む、4人の花伝錬成師 […]

纏うものが変われば、見るものも変わる。師範を纏うと、何がみえるのか。43[花]で今期初めて師範をつとめた、錬成師範・新坂彩子の編集道を、37[花]同期でもある錬成師範・中村裕美が探る。 ――なぜイシス編集学 […]

おにぎりも、お茶漬けも、たらこスパゲッティーも、海苔を添えると美味しくなる。焼き海苔なら色鮮やかにして香りがたつ。感門表授与での師範代メッセージで、55[守]ヤキノリ微塵教室の辻志穂師範代は、卒門を越えた学衆たちにこう問 […]

ここはやっぱり自分の原点のひとつだな。 2024年の秋、イシス編集学校25周年の感門之盟を言祝ぐ「番期同門祭」で司会を務めた久野美奈子は、改めて、そのことを反芻していた。編集の仲間たちとの再会が、編集学校が自分の核で […]

「物語を書きたくて入ったんじゃない……」 52[破]の物語編集術では、霧の中でもがきつづけた彼女。だが、困難な時ほど、めっぽう強い。不足を編集エンジンにできるからだ。彼女の名前は、55[守]カエル・スイッチ教室師範代、 […]

コメント

1~3件/3件

2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。

日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。

2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。