何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

▼京都はぞんがい教会が多い。人口10万人あたりの教会数は、全国47都道府県中じつに5位。寺院が意外にも13位どまり、神社に至ってはまさかの32位(つまり下から16位)だから、相対的に見て全国平均より神社が少なく、教会は多いということになる。知らなかった。何より、20年暮らしていての実感と真逆の与件だった。面白い。

▼2022年から開催している京都モダン建築祭は市内の近現代建築が特別公開される催しで、寺社や紅葉といったステレオタイプな“京都”の外側に眠る新たな価値を問う試みである。今年これに7つの教会が参加し、一般に公開された。東方正教会、カトリック、メソジスト系プロテスタント、プロテスタント・ルター派、日本聖公会(英国国教会)。出自も教義も行事も異なるさまざまな宗派の教会が市内各地で扉を開き、見学者をあたたかく迎えてくれた。

▼「建築公開」というフィルターを通して7つの教会を訪れてみると、今ここにある建築のモードが、いかに建てられた時代のコードを負っているかがよくわかる。

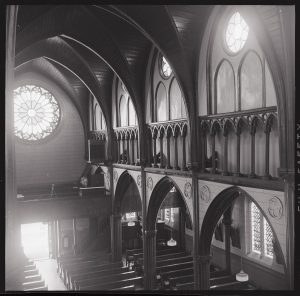

▼参加建築のひとつカトリック河原町教会は河原町三条にある。京阪三条駅と京都市役所の中間、今となっては繁華街のどまんなかだ。だが初代聖堂が建てられた明治23(1890)年当時、ここはまだ市街化再開発のさなかだった。そこに荘厳なゴシック聖堂が木造煉瓦造で建てられた。琵琶湖疏水開削を進め政治・教育・文化・産業の近代化を急ぐ京都にあって、天を指す聖ザビエル天主堂の姿はどれほど圧巻だったろう。現在は明治村に移築され、白亜の麗姿で今も見る者を魅了している。

▼現在の建物は二代目だ。昭和42(1967)年竣工と、今回公開された7つの教会のなかでもっとも新しい。高くそびえるカトリックの伝統は守りつつ、フォルムも意匠もシンプルで現代的。さらに特筆すべきは内部空間のあり方だ。厳かな空間に上方から光が降り注ぐのではなく、白く明るい聖堂内に地面と同じレベルの両サイドから光が入り、光は反り上がる天井と共に上昇していく。

▼ここには高みから見下ろす絶対者はいない。ステンドグラスの聖人は我々のすぐそばを並び歩いている。施主や設計者の意図がどうであったかは知らない。だが、ありがたい光を上から降り注がせるのではなく地べたに近い位置から水平に取り入れたこの清々しい大聖堂にいると、1960年代、戦後の高度経済成長期に夢見られた平和の理想が理屈を超えて肌に沁みてくる。よくよく練られた静かな逸脱と呼びたい滋味である。

▼建築祭当日、ここを担当していたボランティアスタッフから写真と共に報告があった。「時間によって陽光の入り方が変わって美しいです」。窓位置が低いから夕方の西日も室内に届くのだ。彼女がここを担当したのはたまたまだったが、一日見守り番をする間に生まれた感興は得難い。可能性を増やす方向に向かう、こんな一期一会がひとつでも多く生まれるといいと主催者として思う。

▼深く信仰しておらずとも正月は神社へ初詣に行く。寺へは花や紅葉や仏像を見にも行く。けれどクリスマスに教会へは行かない。だが、敷居が高いと勝手に線を引いていた教会は、入ってみれば誰もが歓迎されるオープンな空間であり場であり集団であり日常の営みだった。何なら集客コンテンツに腐心する観光寺院や神社より、よほど人や場を生き生きとさせる素敵なコミュニティーだった。

▼コンベンショナルな幻想の京都像にはもはや誰もがうんざりしている。ケーキを食べて贈り物を交わしながら、紋切り型の外側にあふれ出している光をこそ編集していきたい。

※トップ画像:現在のカトリック河原町教会。2023年11月、京都モダン建築祭にて撮影。

初代カトリック河原町教会(聖ザビエル天主堂) 1967年撮影

京都府立京都学・歴彩館 京の記憶アーカイブより

明治村 聖ザビエル天主堂

Bariston, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

福田容子

編集的先達:森村泰昌。速度、質、量の三拍子が揃うのみならず、コンテンツへの方法的評価、厄介ごと引き受ける器量、お題をつくり場を動かす相互編集力をあわせもつ。編集学校に現れたラディカルなISIS的才能。松岡校長は「あと7人の福田容子が欲しい」と語る。

3期ぶりに復活する「P-1グランプリ」目前の2階学林堂に、九天の猛者が揃っていた。本日の審査員、そしてそれぞれにリアルプランニング編集術を世に問い続ける最前線のプランナーである。 ラジオディレクターで放送史 […]

書籍『インタースコア』の入稿間際、松岡校長は巻頭書き下ろしの冒頭二段落を書き足した。ほぼ最終稿だった。そろそろ校了か、と思ってファイルを開いて目を疑った。読み始めて、文字通り震えた。このタイミングで、ここにこれを足すのか […]

▼辰年と聞くと義兄の顔が浮かぶ。辰すなわち龍は十二支唯一の空想動物なわけだが、これがウズベキスタンでは鯨になるのだと、そのウズベク人の義兄から聞いて驚いたことがあるためだ。前の辰年より少し前のことだったと思う。なぜそんな […]

48[破]が始まった。 2022年4月2日(土)第一回伝習座。今期[破]で新たに師範として登板する戸田由香が、48[破]師範代陣に向けて、文体編集術の骨法をレクチャーした。 戸田といえば、エディストの […]

律師、八田英子の不意打ちには要注意だ。 半年ぶりにISISロールに復帰し、48[破]で初番匠に挑もうという2022年春。水ぬるむ3月にそのメッセージはやってきた。 「ふくよさん、お帰りなさーい」 八田 […]

コメント

1~3件/3件

2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。

日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。

2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。