何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

物語の種はどこにでもある。その種を芽吹かせるにはどうしたらよいか。どのようにしたら「物語めく」ことができるのか。

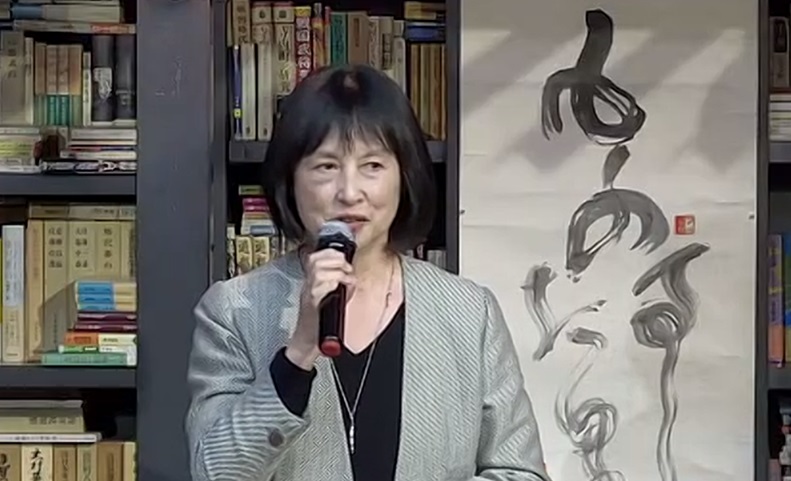

イシス編集学校[遊]物語講座の節目となる蒐譚場で、松岡校長の開講メッセージをもとに、木村久美子月匠が叢衆に語りかけた。

物語はどこからでも出現する。キッチンから、一枚の写真から、パソコンのそばに置いたコーヒーからも、物語は始まります。

松岡校長と津田一郎氏の対談本『初めて語られた科学と生命と言語の秘密』は、科学の世界を物語的に読み解くという、いままでにない物語論に出会えるのだという。

編集は照合である。

編集は連想である。

編集は冒険である。

『知の編集術』(松岡正剛著)の冒頭に記されているこのフレーズは、物語編集にこそ照合してみるといい。科学を、社会を、物語の構造で読み解けば、それまで伏せられていたことが明かされるように、世界は見せ方を変えていくだろう。

種には、発芽する自由と発芽しない自由がある。植物は、芽吹くのに適した環境を待って発芽する。物語の種が芽吹くには、どんな条件が必要になるのだろうか。

編集が不足から始まるように、物語も意外な不足から展開します。

編集は遊びから生まれる。

編集は対話から生まれる。

編集は不足から生まれる。

あらゆる不足が物語の兆しなのであれば、ままならない気持ちを抱えてこの蒐譚場に集まった叢衆は、いま、新たな物語の入り口に立っているのかもしれない。

物語講座16綴では、メインとなるお題【編伝1910】が始まった。叢衆は、歴史という既に語られた事実を元手に、その時代に生きた「他者」の人生を物語によって語りきる。

木村月匠は祈るように、叢衆へむけて言葉を投げかけた。

物語のサーキュレーションを起こすこと。物語の奥行きや深まりを楽しんでほしい。

「他者」の物語が芽吹くための条件は、「他者」の人生を介して、その時代をまるごと読み取ることだ。新たな物語を編むことでそれぞれの世界を拡張し、大いに開花させてほしい。

阿部幸織

編集的先達:細馬宏通。会社ではちゃんとしすぎと評される労働組合のリーダー。ネットワークを活かし組織のためのエディットツアー も師範として初開催。一方、小学校のころから漫画執筆に没頭し、今でもコマのカケアミを眺めたり、感門のメッセージでは鈴を鳴らしてみたり、不思議な一面もある。

■多読アレゴリアという問い 多読アレゴリアは、編集しながら編集を学ぶプロジェクトだ。 豪徳寺本楼で開催された工冊會(こうさつえ)で、金宗代代将はそう切り出した。プランニング編集術でいうところの […]

千夜千冊は別世への「扉」だと、イシス編集学校の田中優子学長は言う。 【ISIS co-mission INTERVIEW01】田中優子学長―イシス編集学校という「別世」で 【ISIS co-mission […]

第84回感門之盟「25周年 番期同門祭」の1日目。世界読書奥義伝 第16季[離]の退院式が行われた。 [離]では指導陣を「火元組」と呼ぶ。「院」と呼ばれる教室におか […]

【84感門】「松丸本舗」を再生させたブックショップエディター

実験的書店空間「松丸本舗」が、第84回感門之盟「25周年 番期同門祭」で再現された。2日間限定の復活だ。 求龍堂『千夜千冊』全集の各巻のタイトルを大見出しにして作られた「本殿」コーナーの再現。 […]

第83回感門之盟「EDIT TIDE」で第十六綴[物語講座]の授賞式が行われました。落語賞・ミステリー賞・幼な心賞・トリガー賞・編伝賞・冠綴賞の結果を速報でお届けします。 ◇◆窯変三譚◆◇ 物 […]

コメント

1~3件/3件

2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。

日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。

2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。