何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

■モンスターの躍動

大谷翔平と天気予報は毎朝のニュースに欠かせない。WBC決勝戦も二刀流。MLB の歴史を覆すヒーローの躍動は注目せずにはいられない。モンスターの生みの親はWBC2023チームジャパンの栗山監督だ。既存の枠組みにとらわれず、大谷のもつ可能性を最大限に生かすモデルを二刀流というイメージとして取り出した。大谷に限らずアスリートは本来持っている力を発揮し、自分の限界を超えようとしている。一方でスポーツの価値は勝ち負けによって左右される。ついつい結果が欲しくなる。それはプロやトップ選手だけのことではない。かつて私がテニスコーチをしていた小・中学生においても試合の結果が上下関係を作るきっかけになっていた。勝つか負けるか。次第にそれだけが問われ、意思はランキングに支配されていく。そうしているうちに子どもたちは、好きで始めたはずなのに「負けたら面白くない」 となってしまうのだ。しかし、スポーツの勝者は一握りで大半が負け組だ。既存のスコアに縛られず、新たなスコア、価値観へと向かって欲しい。そのためには、育てる側、大人が変わることが先決だ。

■なぜ人はコーチを求めるのだろう。

「コーチ」とは、ハンガリーの「Kocs」という街に由来している。階級制度の時代、貴族に代表される大事な人やモノを運ぶために世界で初めてサスペンション付きの四輪馬車を製造した街、コチ。大事なものを運ぶことが大切なことを伝える、すなわち相手の目的を達成させることがコーチというわけだ。スポーツだけでなく、プライベートにも、ビジネスにもコーチングが求められている。悩みを解決するならカウンセリングでいい。大谷からもわかるように、 実技を教えるだけがコーチの役割ではないし、お悩み相談でもない。ビッグデータ、インターネットが普及し、教育体制も整い情報は増え、多様性が叫ばれてはいるものの、選択肢は増えただろうか。「いいね」やフォロワー数をきそう現代は、評判はわかるけれど同じ価値観をもつ人の集まりでしかない。資本主義経済社会の「答え」に願望は満たされているようで、どんどん世界が閉ざされていくと言える。そのことを薄々感じ始めた人々が危機感からコーチを求めているのかもしれない。本来の目的からはぐれてしまった人々は、答えが決められた世界の息苦しさを抜け出し、世界との関わりを更新するためにコーチングを求めるのだろう。

■「代」になる

イシス編集学校の編集稽古は「お題→回答→指南」というしくみになっている。 学び手(学衆という)が出すのは解答ではなく回答だ、返ってくるのは採点ではなく、教え手(師範代という)からの指南だ。編集を学ぶなら自分一人でも出来るかも知れないけれど、そこへわざわざ師範代という「他者」が差し掛かっ てくるようになっている。また、[守][破]の基本・応用コースで編集術を学び終えたものたちが花伝所で学ぶ側から教える側へとチェンジする。かつての学び手が、コーチに成り代わっていくのだ。この師範代の「代」とはシロ、ダイ、ヨと読み、代理、代行、代替、苗代や依り代など、何かの代わり、何かが代わったもの、という意味がある。学衆にとって誰か(かつての師範代あるいは松岡正剛校長)の「代」わりであると同時に、自分が何か(お題、方法、編集学校)になりかわったものに「仮」になってみることで、いつしかなっていく、それが師範代という方法だ。これは特別なことではない。わたしたちが言葉を身につけていく過程を思い出してみれば、親や周囲の人たちといった先行する人たちが教え手の代わりであったし、そもそも生命の誕生からして情報の代行者なのだから。回答は必ず何らかの背景や、意図や、事情や、文脈、来歴を持っている。 師範代は回答としてあらわれているコンテンツの良し悪しではなく、その人それぞれの「エディティング・モデル」に着目し編集ぶりや、価値など見えていない部分を引き出してゆく。とはいえ、言葉を交わしあうときには「わからなさ」「違和感」「ズレ」「想定外」がつきものだ。「うんうん」と頷いてしまう共感するものもあれば、「うまい!」と膝を叩いてしまう驚きもある。ときには、「うっ」としてしまう違和感や戸惑いもある。師範代はその不均衡へも方法を手渡す機会として応じていく。そこに潜んでいる「才」がある、と感じても踏み込んでいくには勇気がいる。けれども相手そのものになることはできない。 だからこそ礼節を持って向き合い、類推力(アブダクション)で情報を動かして 編集プロセスを仮説してゆく。相手の思考、ウチにあるものを、どうやってソトへだしていくか、そこに全力を注ぎ向き合っていく。わからせよう、とするより、わかろうという意思が師範代を動かしているのだ。そうして情報に主体的にコミットメントしていくことが、「知の転移」を起こすのだ。わだかまっていること、わからないこと、持ってないこと、関係ないといった「ないもの」こそ、めざめのリソースなのだ。自らが持たない別のイメージ、一見関係のないものにもアナロジーの力で関係を見いだす師範代による視点の拡大、イメージ の変容は、学衆にとっての意味や、価値の拡大となってゆく。指南を受け取った学衆はそこに「私の中にあって発見されるのを待っている別様の可能性」が師範代によって見いだされていくと感じるのだ。

■師範代という方法

なぜ、そんなことができるのか。編集学校といえば、「型」を学ぶということを 疑うものはいないだろう。しかし、編集コーチである師範代には「型」がない。 「型」があるのは「指南」のほうなのだ。「指南」の型である「花伝式目」を身につけ、対話のように情報を動かして、相手の考え方を手渡し、自在に師範代 へとなっていく。言葉は意味を持っているけれど何かの情報を伝達するためだけにあるのではない。指南という対話は、新しい意味や価値を生み出す「場」でもある。イシス編集学校が掲げている「相互編集」のための究極の編集術、編集の「型」が花伝所で学ぶ「5M」であり、5Mこそが、「わたし」 と「せかい」を橋渡しして、そこから意味や価値を生み出していくための方法だ。大谷は「憧れるのをやめましょう」と言ったけれど、子どものころなら憧れたもの、大谷のつもりになることだってできたはずだ。いつもの「わたし」 は社会に合わせてしまうかもしれない。けれど、師範代の「わたし」ならできることがある。スーパースターだけがモンスターになれるのではない。師範代という方法は、「代」になる過程で、次の大谷をめざめさせるのだ。

文 吉井優子(花伝師範)

アイキャッチ写真 後藤由加里(倶楽部撮家)

【第39期[ISIS花伝所]関連記事】

師範代にすることに責任を持ちたい:麻人の意気込み【39[花]入伝式】

◎速報◎マスクをはずして「式部」をまとう【39[花]入伝式・深谷もと佳メッセージ】

◎速報◎日本イシス化計画へ花咲かす【39[花]入伝式・田中所長メッセージ】

ステージングを駆け抜けろ!キワで交わる、律動の39[花]ガイダンス。

イシス編集学校 [花伝]チーム

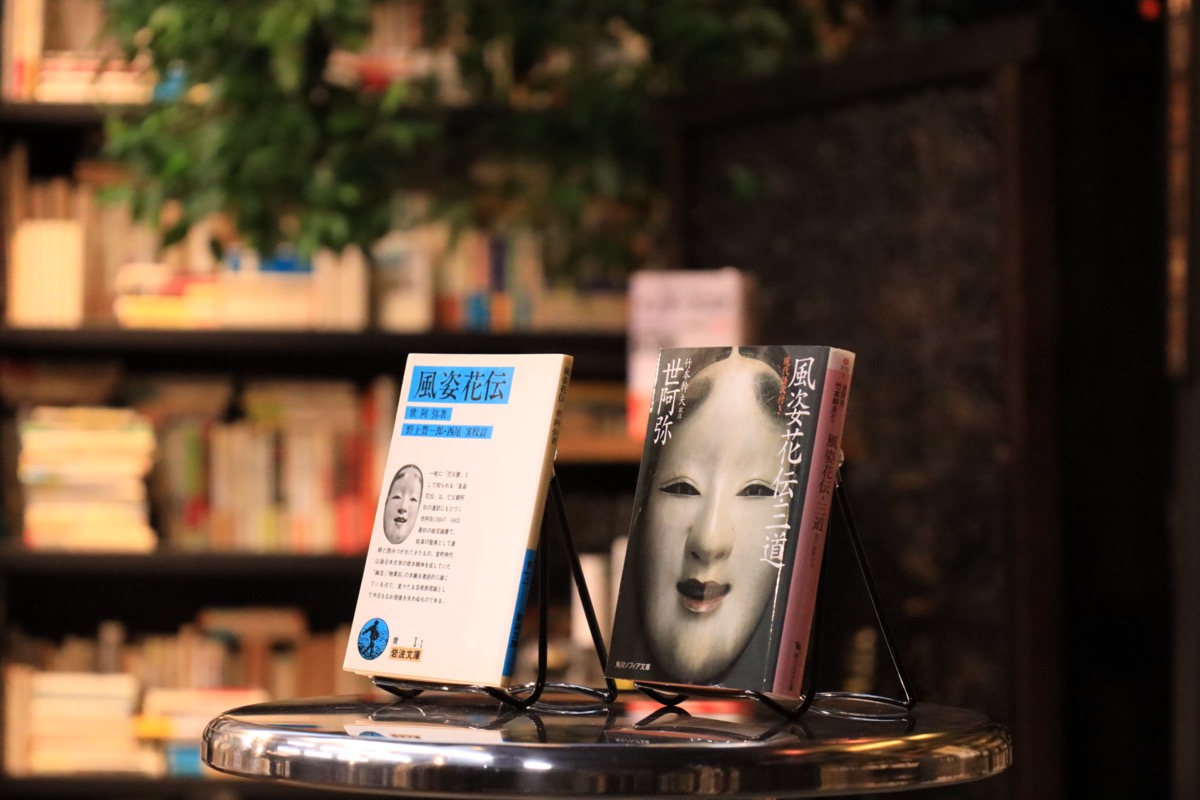

編集的先達:世阿弥。花伝所の指導陣は更新し続ける編集的挑戦者。方法日本をベースに「師範代(編集コーチ)になる」へと入伝生を導く。指導はすこぶる手厚く、行きつ戻りつ重層的に編集をかけ合う。さしかかりすべては花伝の奥義となる。所長、花目付、花伝師範、錬成師範で構成されるコレクティブブレインのチーム。

3000を超える記事の中から、イシス編集学校の目利きである当期の師範が「宝物」を発掘し、みなさんにお届けする過去記事レビュー。今回は、編集学校の根幹をなす方法「アナロジー」で発掘! この秋[離]に進む、4人の花伝錬成師 […]

纏うものが変われば、見るものも変わる。師範を纏うと、何がみえるのか。43[花]で今期初めて師範をつとめた、錬成師範・新坂彩子の編集道を、37[花]同期でもある錬成師範・中村裕美が探る。 ――なぜイシス編集学 […]

おにぎりも、お茶漬けも、たらこスパゲッティーも、海苔を添えると美味しくなる。焼き海苔なら色鮮やかにして香りがたつ。感門表授与での師範代メッセージで、55[守]ヤキノリ微塵教室の辻志穂師範代は、卒門を越えた学衆たちにこう問 […]

ここはやっぱり自分の原点のひとつだな。 2024年の秋、イシス編集学校25周年の感門之盟を言祝ぐ「番期同門祭」で司会を務めた久野美奈子は、改めて、そのことを反芻していた。編集の仲間たちとの再会が、編集学校が自分の核で […]

「物語を書きたくて入ったんじゃない……」 52[破]の物語編集術では、霧の中でもがきつづけた彼女。だが、困難な時ほど、めっぽう強い。不足を編集エンジンにできるからだ。彼女の名前は、55[守]カエル・スイッチ教室師範代、 […]

コメント

1~3件/3件

2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。

日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。

2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。