何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

皆さん、大いに遊んでいますか?

文章でどこまでも遊べることを証明したのはレーモン・クノー(『文体練習』)ですが、イシス編集学校も負けてはいません。

[守]の38の型で、学衆が最初に遭遇する「創文の遊び」が、020番の「コンパイルとエディット」です。固くて静的で辞書的なコンパイル(編纂)に対し、エディット(編集)は柔らかくて動的でコラム的。コンパイル=限定:エディット=自由と対比できますが、「自由にどうぞ」といわれるとこれがムズカシイ。いったいどうやってエディティング的な創文を書いたらいいの?

というわけで、2回にわたって、51[守]師範にエディティング的な創文を書いてもらうことにしました(師範だって編集稽古を楽しみたいのだ!)

師範にはルールを課しました。

①無作為に選ばれた編集64技法(*)3つを用いる。

②指定されたテーマについて3日以内に書く。

③創文は、400字以内。

1回目のテーマは「遊び」です。「編集は遊びから生まれる」のはもちろんのこと、ホイジンガによれば、遊びは文化よりも古い。私たちは皆、遊人なのです。

では、遊びの達人――堀田幸義師範、石黒好美師範のお二人、どうぞ。

(【13規則】【27引用】を用いて書いてみました)

■堀田幸義の「遊び」エディット(指定技法:17適合、50焦点、51報道)

狭い隙間を抜けて雑居ビルの階段を登っていく。2階にある奥の部屋から掛け合いのような声が聞こえてくる。手には、固く小さな札を何枚か握っているのが見える。

「牡丹だろ、菊がきて、紅葉が揃って青短完成」

「な、なんだと!?」

「こいこいや、こいこい。ちょっとそこで酒買ってこいこい」

「ちっと、静かにできんか」

「ヨッシャ、盃がキター! 月見で一杯、花見で一杯も完成」

「くっ・・・見てろよ。」

江戸時代中期に、花合と呼ばれていた賭博の一種で、明治維新以降も政府により禁止されていた。トランプの輸入を契機に解禁と同時に、花札とルールブックが発売され、瞬く間に大正時代まで大流行。花札に描かれた模様の着物を着ることが先端を行くファッションとなり、櫛やかんざしなど女性のアクセサリーにも用いられ、新しい風俗や文化を生み出していった。

ガタン。

「や、やべぇ。ガサ入れだ」

「逃げろ~」

遊事に耽るのもよいが、捕まって有事となるのは勘弁だ。

(400文字)

堀田師範の「遊び尽くし」のエディット創文です。書くに当たってホイジンガからカイヨワまで調べ直したそうですが、このコンパイルが、エディットを支えているのですね。

まず「遊び」の中から花札にカーソルをあわせ(【50焦点】)、それに相応しいシーンを設定(【55場面】)。花札自体が揃える(suit)遊びであることを匂わし(【17適合】)、途中、ナレーションのようにニュースを挟み込みました(【51報道】)。最後は洒落でシメ(【38諧謔】)。【17適合】【50焦点】【51報道】を使う、という縛りで書いた創文ですが、【55場面】や【38諧謔】という他の方法も引き連れる。これがエディット創文の面白いところです。

続いては「用法4の中心はパロディアだ」と伝習座の用法語りで看破した石黒師範(本業はフリーライター)に登場いただきましょう。

■石黒好美の「遊び」エディット(指定技法:15交換、37不調、49生態)

社畜生活が嫌でフリーになったのに、輪をかけて忙しく遊びに行く暇がない。働けど働けどわがくらし遊び足らざり。でもこんな時こそ編集力。日々の仕事を「遊び」に見立てちゃう。「オシャレでイケてるライターごっこ」だと思って過ごすことに。

〔09:00〕 淹れたてのコーヒーとともにメールチェック。ヤダ締切過ぎてた!? コーヒー吹きつつ平謝り。

〔10:00〕 ゲラにサクっと赤入れ。誤字脱字すごっ。誰よこれ書いたの? 私か。

〔14:00〕 土用の丑の取材で養鰻場へ。近頃はZoomばかりだから、久々のリアル取材はパンツスーツでキメ! ヒールで滑って水路にダイブ! ビショ濡れでもインタビューは全力ッ!

〔23:00〕 アロマを焚いて眠りにつこうとしたら遊刊エディストからメール。明後日までに64技法で何か書け? 徹夜なんだけど?

思えばイシスが一番私を遊びから解放してくれないのよね。 えっ、待って。働いてるんだっけ? 遊んでるんだっけ?

(355文字)

さすがライター。無茶ぶりにめげず、64技法をこれでもかと繰り出しています。

冒頭の一文で「わたし」をカリカチュアライズ(【33輪郭】)。「~遊び足らざり」とわざと調子を変え(【37不調】)、「こんな時こそ」と見立て(【21比喩】)を用いて価値転換(【15交換】)。「オシャレでイケてるライターごっこ」と自らを笑いにし(【38諧謔】)、ある1日を観察しての(【49生態】)オーダー化(【12順番】)。観察記録には数多の笑いを放りこみ(【38諧謔】)、オチで再度、価値転換(【15交換】)。あ、ちなみに「養鰻場で池に落ちたこと」以外は、フィクションだそうです(【56劇化】)。

設定された64技法は【15交換】【38諧謔】【49生態】の3つでしたが、堀田師範同様、この掛け算が別の技法を必然的に呼び込んでいますね。お二人とも遊び尽くした創文でした。「①無作為に選ばれた編集64技法3つを用いる」という限定ルールが「エディットという遊び」をむしろ解放したといえるでしょう。

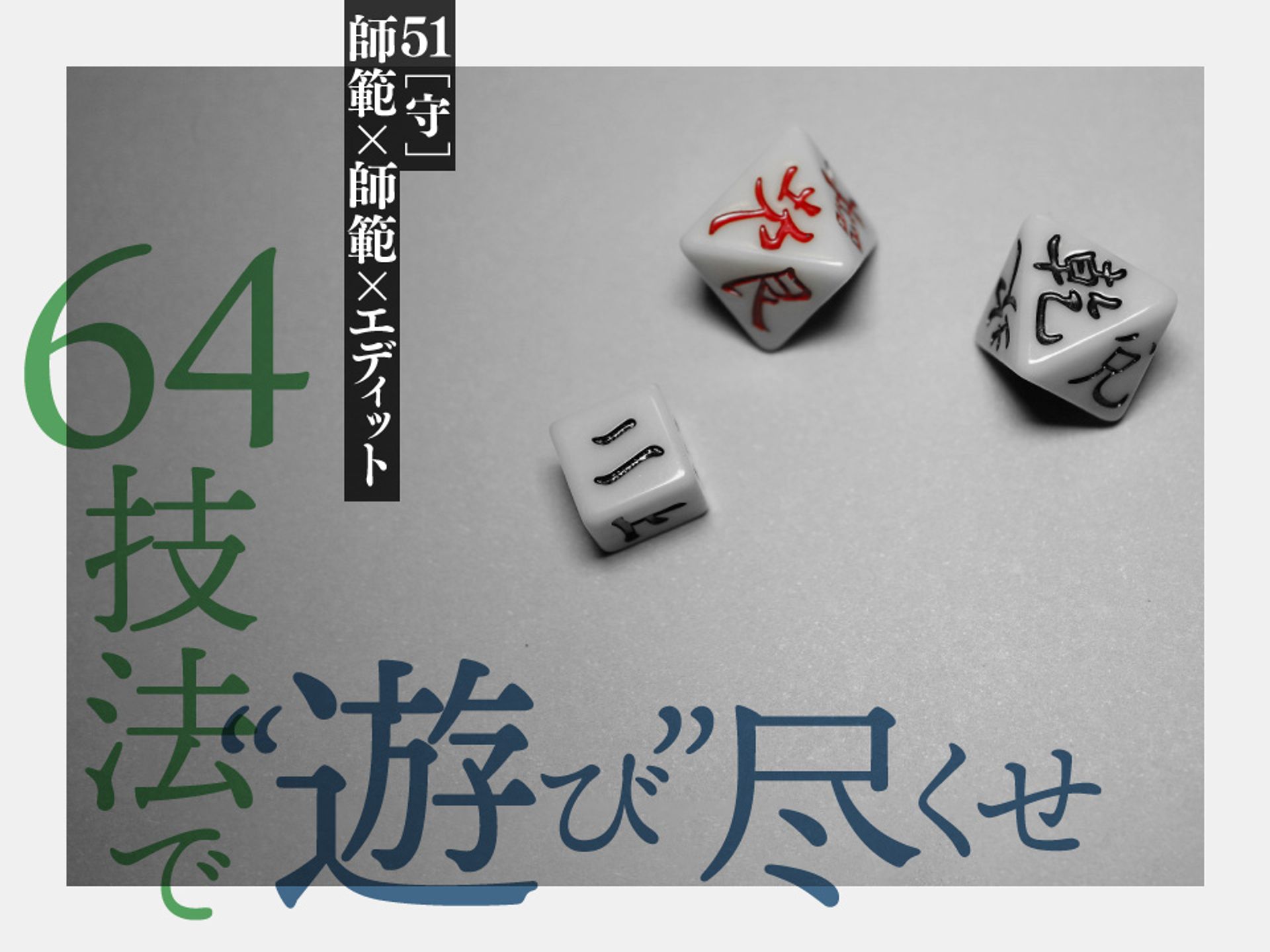

もうひとつの注目は、当記事のアイキャッチ。阿久津健師範のデザインです。【39意匠】であるのはもちろんのこと、「六十四卦の易占サイコロ」という相似を引き寄せ(【30相似】)、64技法をほのめかし(【29暗示】)、タイポグラフィでタイトルを強めてもいたのです(【34強調】)。

◎エディット創文/堀田幸義、石黒好美 ◎アイキャッチ/阿久津健 ◎編集/角山祥道

*編集64技法は、松岡正剛考案の方法で、『知の編集術』(講談社現代新書)に詳しい説明があります。

イシス編集学校 [守]チーム

編集学校の原風景であり稽古の原郷となる[守]。初めてイシス編集学校と出会う学衆と歩みつづける学匠、番匠、師範、ときどき師範代のチーム。鯉は竜になるか。

花伝所の指導陣が教えてくれた。「自信をもって守へ送り出せる師範代です」と。鍛え抜かれた11名の花伝生と7名の再登板、合計18教室が誕生。自由編集状態へ焦がれる師範代たちと171名の学衆の想いが相互に混じり合い、お題・ […]

これまで松岡正剛校長から服装については何も言われたことがない、と少し照れた顔の着物姿の林頭は、イシス編集学校のために日も夜もついでラウンジを駆け回る3人を本棚劇場に招いた。林頭の手には手書きの色紙が掲げられている。 &n […]

週刊キンダイvol.018 〜編集という大海に、糸を垂らして~

海に舟を出すこと。それは「週刊キンダイ」を始めたときの心持ちと重なる。釣れるかどうかはわからない。だが、竿を握り、ただ糸を落とす。その一投がすべてを変える。 全ては、この一言から始まった。 […]

55[守]で初めて師範を務めた内村放と青井隼人。2人の編集道に[守]学匠の鈴木康代と番匠・阿曽祐子が迫る連載「師範 The談」の最終回はイシスの今後へと話題は広がった。[離]への挑戦や学びを止めない姿勢。さらに話題は松 […]

目が印象的だった。半年前の第86回感門之盟、[破]の出世魚教室名発表で司会を務めたときのことだ。司会にコールされた師範代は緊張の面持ちで、目も合わせぬまま壇上にあがる。真ん中に立ち、すっと顔を上げて、画面を見つめる。ま […]

コメント

1~3件/3件

2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。

日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。

2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。