何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

大澤真幸氏の特別講義が7月2日に迫ってきた。[守]師範を経験した2人が、おすすめの大澤本を紹介する連載の2回目。三津田恵子師範『憎悪と愛の哲学』に続いて登場するのは梅澤光由師範だ。45[守]師範代、師範を経て、15[離]右筆、39[花]錬成師範とロールを担当する一方で、ウェブ「千夜千冊」の図版作成も担当している。多読ジムSPコース「大澤真幸を読む」では大澤氏自らがセレクターとなった「大澤真幸賞」を受賞。大澤本を語るのにこれ以上の適任はいない。梅澤師範が[守]学衆にすすめる1冊とは…。

三鷹駅前の緑豊かな小川で、河童が茶会を開いている。向かいのカフェをホストがジャックして、その場で描いた絵を売っている。現代アーティストを名乗る連中がコスプレをして、通行人を巻き込んだ奇怪なコミュニケーションを楽しんでいるのだ。

かつて社会学専攻の学生だった私は、こうした現代アートの現場を訪れ研究のためのインタビューをしていた。アーティストにではなく、彼らの作業をサポートするボランティアたちにだ。就活のネタ、金儲けのアイディア、新しい友達。何かを得たい/役立てたいという動機で集まった会社員や学生たちは、ボランティアに参加することで、何の役に立つのだかわからない河童のコスプレ衣装を無給で終電まで作るようになっていく。

異なる世俗的な動機を持って来た者たちが、アートという非生産的で反常識的な活動の支援に熱中していくというのは奇妙な事態である。さながら「やわらかいダイヤモンド」状態だ。ありそうもないけれども起きている現象の背景にある理由を「ある社会秩序はいかにして可能となるか?」というお題にして研究するのが社会学という学問である。

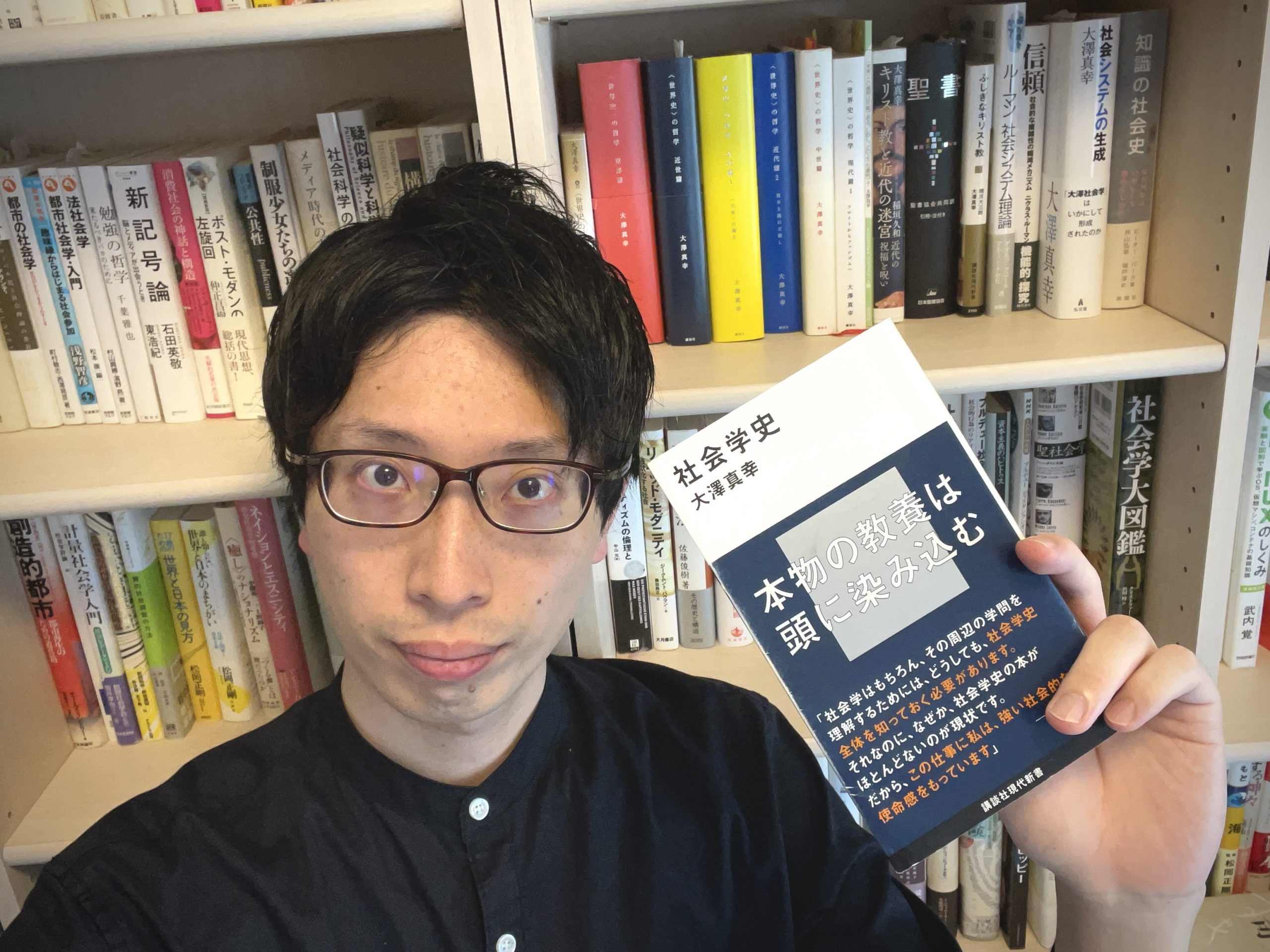

大澤真幸は社会学という方法をメイン・エンジンとする世界読書家だ。そんな大澤の『社会学史』(講談社現代新書)は大澤の方法知の見取り図である。社会学の通史を一人で書き切った本書は新書では異例の630ページ越えだが、講談社スタッフへの語り下ろしのため、ですます調の本文は予備校の講義を聞いているがごとく読める。

社会学は近代になってから生まれた新しい学問であるが、本書は万学に面影を落とす[アリストテレス](#0291 ♯は千夜千冊当該夜)からスタートする。次に[ホッブズ](#0944)や[ルソー](#0663)など、近代社会のルル三条の基礎を考えた者たちを紹介し社会学誕生前夜を駆け抜ける。精神と物質の地と図をひっくり返した[マルクス](#0789)、文明に埋め込まれたアーキタイプ的なるものを追及した[フロイト](#0895)という二大巨頭を経て、デュルケム、ウェーバー、[ジンメル](#1369)の社会学三羽烏が登場。社会を要素・機能・属性の組み合わせとみる社会システム理論を構築したパーソンズや[ルーマン](#1348)へ飛び、ラストを飾るのはとある社会装置のせいで現代人がBPTを自縛し固定化していることを明らかにした[フーコー](#0545)だ。

社会学の歴史のはてに何を見出すのか。大澤が最も大切にするのは<偶有性>という概念である。すでに成立している社会秩序や社会現象は別の姿でもありえたのではないか?という予感の先に見える”ゆらぎ”のことだ。大澤は特に近代文明の根幹たる資本主義に対して<偶有性>を見出そうと試み続けている。

当たり前で動かせない必然のシステムのように振る舞う資本主義は歴史の偶然から生まれたものだ。新しい編集的社会像へ向けて偶然を必然へと転化させるにはいかなる方法が必要となるのか。編集工学の最奥にある<別様の可能性>について考えるためにも、本書は必携である。

(文:梅澤光由)

■イシス編集学校第51期[守]特別講義「大澤真幸の編集宣言」

●日時:2023年7月2日(日)14:00~17:00

●ご参加方法:zoom開催。お申し込みの方にzoom URLをご案内します。

●ご参加費:3,500円(税別)

●対象者:未入門の方もご参加いただけます。51[守]受講中の方はそれぞれの教室にてお申し込みください。記録動画は1週間限定で共有されますので、当日ご都合がつかなくてもご参加いただけます。

イシス編集学校 [守]チーム

編集学校の原風景であり稽古の原郷となる[守]。初めてイシス編集学校と出会う学衆と歩みつづける学匠、番匠、師範、ときどき師範代のチーム。鯉は竜になるか。

花伝所の指導陣が教えてくれた。「自信をもって守へ送り出せる師範代です」と。鍛え抜かれた11名の花伝生と7名の再登板、合計18教室が誕生。自由編集状態へ焦がれる師範代たちと171名の学衆の想いが相互に混じり合い、お題・ […]

これまで松岡正剛校長から服装については何も言われたことがない、と少し照れた顔の着物姿の林頭は、イシス編集学校のために日も夜もついでラウンジを駆け回る3人を本棚劇場に招いた。林頭の手には手書きの色紙が掲げられている。 &n […]

週刊キンダイvol.018 〜編集という大海に、糸を垂らして~

海に舟を出すこと。それは「週刊キンダイ」を始めたときの心持ちと重なる。釣れるかどうかはわからない。だが、竿を握り、ただ糸を落とす。その一投がすべてを変える。 全ては、この一言から始まった。 […]

55[守]で初めて師範を務めた内村放と青井隼人。2人の編集道に[守]学匠の鈴木康代と番匠・阿曽祐子が迫る連載「師範 The談」の最終回はイシスの今後へと話題は広がった。[離]への挑戦や学びを止めない姿勢。さらに話題は松 […]

目が印象的だった。半年前の第86回感門之盟、[破]の出世魚教室名発表で司会を務めたときのことだ。司会にコールされた師範代は緊張の面持ちで、目も合わせぬまま壇上にあがる。真ん中に立ち、すっと顔を上げて、画面を見つめる。ま […]

コメント

1~3件/3件

2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。

『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!

作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。

(市川春子『宝石の国』講談社)

2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。

日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。

2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。